कलिंग युद्ध

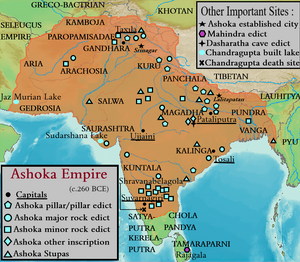

अशोक के तेरहवें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा और गिरनार के आठवें शिला अभिलेख के अनुसार वो 10वे वर्ष संघ में शामिल हो गए । यह युद्ध २६२-२६१ ई.पू. मे लड़ा गया इसमें सम्राट अशोक विजयी हुवे। सम्राट अशोक द्वारा आरंभित कलिंग युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई, जिससे सम्राट अशोक को अत्यधिक पछतावा हुआ और वह प्रायश्चित्त करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की और आकर्षित हुआ। यहीं से सैन्य दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय या धम्मविजय का युग आरम्भ हुआ।[6] वह एक क्रूर 'चंडशोक' से वह 'धर्माशोक' बन गया।[7] उसने धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश दूर-दूर तक फैलाया।[8]

| कलिंग युद्ध | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मौर्य साम्राज्य की विजय[1] का भाग | |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| योद्धा | |||||||||

| मौर्य साम्राज्य | कलिंग साम्राज्य | ||||||||

| सेनानायक | |||||||||

| अशोक महान[3] | Unknown | ||||||||

| शक्ति/क्षमता | |||||||||

| Unknown | Unknown | ||||||||

| मृत्यु एवं हानि | |||||||||

| Unknown | 1,00,000 कलिंग सैनिक मारे गए, 1,50,000 कलिंग सैनिक निर्वासित किए गए, (आंकड़े अशोक द्वारा दिए गए 13वे शिलालेख में )[4][5] | ||||||||

जौगड़ उड़ीसा के 'गंजाम ज़िले' में स्थित है, जहाँ से मौर्य सम्राट अशोक के 'चतुर्दश शिलालेख' प्राप्त हुए हैं। इन शिलालेखों को 'ग्यारहवें और तेरहवें लेखों' के स्थान के नाम से भी जाना जाता है जो कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए :

| “ | संव-मुनि-सा मे पजा अथ पजाये इछामि किंति में सवेणा हितसुखेन युजेयू अथ पजाये इछामि किंति मे सतेन हित-सु-खेन युजेयू ति हिदलोगिक- पाललोकिकेण हेवंमेव में इछ सवमुनिसेसु –अशोक का जौगड़ शिलालेख, ओड़िशा[9] अनुवादः सब मनुष्य मेरी सन्तान हैं। जिस प्रकार मै अपनी सन्तान के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा वह सब प्रकार के इहलौकिक तथा पारलौकिक हित और सुख से युक्त हो, उसी प्रकार मेरी इच्छा सब मनुष्यों के सम्बन्ध में है। |

” |

1.अठ-बष-अभंसितस देवनप्रिअस प्रिअद्रशिस रजो कलिग विजित दिअढ-मत्रे प्रण-शत-महखे ये ततो अपवुढे शत-सहस्र मत्रे तत्र हते बहु-तवतके व मुटे

2. ततो पच अधुन लधेषु कलिगेषु तिव्रे घ्रम-शिलन घ्रम-कमत भ्रमनुशस्ति च देवनंप्रियस सो अस्ति अनुसोचनं देवनप्रिअस विजिनिति कलिगनि

3. अविजितं हि विजिनमनो यो तत्र वध व मरणं व अपवहो व जनस तं बढं वेदनिय मतं गुरु-मतं.च. देवनंप्रियम इदं पि चु ततो गुरुमततरं देवनंप्रियस ये तत्र

4. वसित ब्रमण व श्रमण व अंजे व प्रषंड ग्रहथ व येसु विहित एष अग्रभुटिसुश्रुष मत-पितुषु सुश्रुष गुरुन सुश्रुष मित्र संस्तुत-सहय

5. अतिकेषु दस-भटकनं सम्म प्रतिपति द्रिढ-भतित तेष तत्र भोति अपग्रथो व वधो व अभिरतन व निक्रमणं येष व पि सुविहितनं सि ने हो अविप्रहिनो ए तेष मित्र संस्तुत-सहय- अतिक वसन .....

— अशोक महान, प्रमुख शिलालेख संख्या 13

अनुवाद : "राजा प्रियदर्शी (अशोक) ने अपने राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद कलिंग को जीत लिया। जिसमें एक लाख पचास हजार कलिंग सैनिकों को बंदी बनाया गया, एक लाख को युद्धभूमि पर मार डाला गया और बहुत से और अन्य कारणों से और भी लोग मर गए। कलिंग को जीतने के बाद, देवताओं के प्रिय को धर्म पालन की ओर एक मजबूत प्रवृत्ति, धर्म के प्रति प्रेम और धर्म के निर्देश में प्रेम का अनुभव हुआ। अब देवताओं के प्रिय को कलिंग को जीतने पर गहरा पछतावा है। क्योंकि यह विजय कोई विजय नहीं है। इसमें वध, मरण और निष्कासन होता है। वह देवताओं के प्रिय के द्वारा अत्यन्त वेदनीय और गम्भीरता से अनुभव किया गया है। इससे भी अधिक गम्भीर देवनांप्रिय के लिए यह है की ब्राह्मण, श्रमण या अन्य सम्प्रदाय या गहस्थ रहते हैं जिनमें अग्रजों की सेवा, मातापिता की सेवा, गुरु सेवा, मित्र, परिचित, सहायक, ज्ञातिजनों तथा दास-भतकों के प्रति सद्व्यवहार और दढ़ स्नेह पाया जाता है। किन्तु युद्ध में वहाँ आघात, वध और प्रियजनों का निष्कासन होता है। यही सब मनुष्यों की दशा होती है। फिर भी जो सुव्यवस्थित स्नेह वाले होते हैं उनके मित्र, परिचित और ज्ञातिजन संकट को प्राप्त होते हैं।...

युद्ध के कारण

संपादित करें१-कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य मे विस्तार करना चाहता था।

२-सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। स्थल और समुद्र दोनो मार्गो से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गो पर कलिंग का नियन्त्रण था।

३-यहाँ से दक्षिण-पूर्वी देशो से आसानी से सम्बन्ध बनाए जा सकते थे।

४- संपूर्ण भारत के सभी प्रांतों को अपने अधीन करने के बाद कलिंग ही बच गया था, इसके मौर्य के अधीन होने से विदेशी शक्तियों द्वारा भारत पर आक्रमण से सुरक्षा में आसानी हो गयी।

युद्धग्लानि से बौध्य बनना

संपादित करेंसिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, अशोक को अपने शासन के चौदहवें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात् मोगाली पुत्र तिष्य के प्रभाव से वह पूर्णतः बौद्ध हो गया था। 'दिव्यावदान' के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक को जाता है। अपने शासनकाल के दसवें वर्ष में अशोक ने सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के बीसवें वर्ष में लुंबिनी की यात्रा की थी और लुंबिनी ग्राम को कर-मुक्त घोषित कर दिया था।

अशोक के गिरनार के अष्टम शिलालेख की दूसरी लाइन मे सम्राट अशोक कहते है की उन्होंने बुद्ध मार्ग का अनुसरण राज्याभिषेक के 10 वर्ष किया । इसलिए इतिहास को किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है इनके परिवर्तित होने के समकाल के बारे में । दीपवंश में भी लिखी है की उन्होंने युद्ध के बाद करीब 2 साल तक बुद्ध की विचार धारा समझने में लगाया फिर उन्होंने बुद्ध संघ को अपनाया। अशोक को बौध्य संघ मे लाने का श्रेय उसके भाई उपगुप्त को दिया जाता है जिसका पूर्व बौध्य बनने से पूर्व तिश्य था ।

1. अतिकातं अंतरं राजानो विहारयातां अयासु एत मगव्या अजानि च एतारिसनि

2. अभीरमकानि अहंसु सो दवानंप्रियो पियदसि राजा दसवसाभिसितो संतो अयाय संबोधि

3. तेनेसा धंमयाता एतयं होति बाम्हणसमणानं दसणे च दाने च धैरानं दसणे च

4. हिरंणपटिविधानो च जानपदस च जनस दस्पनं धंमानुसस्टी च धंमपरिपुछा च

5. तदोपया एसा भुय रति भवति देवानंप्रियस प्रियदसिनो राजो भागे अंबे ।

(हिन्दी अनुवाद)

1. अतीत काल में (बहुत वर्षों से) राजा लोग विहार यात्रा के लिये जाया करते थे। यहां (इन विहार यात्राओं में) शिकार तथा इसी प्रकार के अन्य

2. आमोद प्रमोद हुआ करते थे। देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक के दस वर्ष पश्चात् संबोधि (बौध्य संघ) के मार्ग का अनुसरण किया।

3. तब से उसने इस धर्म यात्रा का शुरवात किया । इस प्रकार की यात्रा में यह सब कुछ होता है जैसे- ब्राह्मणों व श्रमणों का दर्शन करना और उन्हें दान देना, वृद्धों का दर्शन करना और

4. उन्हें सुवर्णदान देना जनपद निवासियों से मिलना तथा उन्हें धर्मोपदेश देना तथा उनके समीप जाकर उनसे धर्मसम्बन्धी चर्चा करना ।परिणाम

संपादित करेंमौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। कलिंग की राजधानी तोशाली बनाई गई। इसने अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति का अन्त कर दिया । इसने अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। अशोक महान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई मे लगा दिए। उसने 'धम्म शासन' की स्थापना की।[10]

- दूसरे पृथक कलिंग लेख में अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करता है-

"नं किं-छांजे सु लाजा अफेसू ति [ ।] एताका वा मे इछ अन्तेसु पापुनेयु लाजा हेवं इछति अनविगिन ह्वेयू ममियाये अस्वसेयु च मे सुखंमेव च लहेयू ममते नो दुखं [ ।] हेवं च पापुनेयु खमिसति ने लाजा ए सकिये खमितवे ममं निमितं च धंमं चलेयू ति हिदलोगं च पललोगं च आलाधयेयू [ ।] एताये"

— द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख[11]

कलिंग ने फिर कभी स्वतन्त्र होने की चेष्टा नहीं की। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गयी। यह कलिंग युद्ध का तात्कालिक लाभ था। इस तरह अब सम्राट अशोक की नीति में स्थायी और दूरगामी परिणाम हुआ जिसका प्रभाव भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। यह एक विलक्षण उदाहरण है कि एक सम्राट ने जो समस्त विश्व विजय के लिये प्रयाण कर सकता था उसने प्रजा और जीवमात्र के लिये अपने साम्राज्य के समस्त संशाधनों को निवेशित कर दिया।[12]

कलिंग युद्ध पर टिप्पणी करते हुये हेमचन्द्र रायचौधरी ने लिखा है — मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्त्वपूर्णघटना थी। इसके बाद मौर्यों की जीतों तथा राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हुआ जो बिम्बिसार द्वारा अंग राज्य को जीतने के बाद से प्रारम्भ हुआ था। इसके बाद एक नये युग का सूत्रपात हुआ और यह युग था – शान्ति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धम्मविजय का युग प्रारम्भ हुआ।[13]

इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान् परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया एवं करुणा से उद्वेलित हो गया तथा उसने युद्ध-क्रियाओं को सदा के लिये बन्द कर देने की प्रतिज्ञा की। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी जो विश्व इतिहास में सर्वथा बेजोड़ है। इस समय से सम्राट अशोक बौद्ध धर्मानुयायी बन गये तथा उन्होंने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया।

धार्मिक नीति

संपादित करेंयद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तथापि उसने किसी दूसरे धर्म व सम्प्रदाय के प्रति भी अनादर एवं असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं की। विभिन्न मतों एवं सम्प्रदायों के प्रति उदारता की अशोक की नीति का पता उसके विभिन्न अभिलेखों से भी लगता है।

12वें अभिलेख में अशोक कहता है,

| “ | यो हि कोचटि आत्पपासण्डं पूजयति परसासाण्डं व गरहति सवं आत्पपासण्डभतिया किंति आत्पपासण्डं दिपयेम इति सो च पुन तथ करातो आत्पपासण्डं बाढ़तरं उपहनाति [ । ] त समवायों एव साधु किंति अञमञंस धंमं स्रुणारु च सुसंसेर च [ । ] एवं हि देवानं पियस इछा किंति सब पासण्डा बहुस्रुता च असु कलाणागमा च असु

–12वा प्रमुख अभिलेख[14] अनुवाद : मनुष्य को अपने संप्रदाय का आदर और दूसरे संप्रदाय की अकारण निन्दा नहीं करना चाहिए। जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति और उसकी उन्नति की लालसा से दूसरे संप्रदाय की निन्दा करता है वह वस्तुतः अपने संप्रदाय की ही बहुत बड़ी हानि करता है। लोग एक-दूसरे के धम्म को सुनें। इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत (अर्थात् एक दूसरे के मत के अधिक ज्ञान वाले होंगे) तथा संसार का कल्याण होगा। |

” |

अशोक का यह कथन उसकी सर्वधर्म समभाव की नीति का परिचायक है। यही नीति उसके निम्न कार्यों में भी परिलक्षित होती है[15]-

- राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने बराबर (गया जिला) की पहाड़ियों पर आजीवक सम्प्रदाय के संन्यासियों को निवास हेतु गुफाएँ निर्मित कराकर प्रदान की थीं, जैसे सुदामा गुफा और कर्णचौपर गुफा।

- यवन जातिय तुषास्प को अशोक ने काठियावाड़ प्रान्त का गवर्नर नियुक्त किया। तुषास्प ने सुदर्शन झील से नहरें निकलवायीं। सुदर्शन झील का निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रान्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। राज्यतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर के विजयेश्वर नामक शैव मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था।

- अशोक ने इसी प्रकार की भावना अपने सप्तम शिला लेख में भी इस प्रकार की है-

"देवानां पियो पियदसिराजा रछति सबै पाषण्डा बसेयु। सवे ते संयमं च भावशुद्धि च इछति। जनो तु उचाउच छन्दो उचाउच रागो। ते सर्वे व कासन्ति एक देसं. व कासन्ति। विपुले तु पि दाने यस नास्ति। संयमें भवसुचिता व कतनता व दड़मतिता च निचावाई"

–सप्तम प्रमुख शिलालेख[16]

अनुवाद : देवानां प्रियदर्शी (सम्राट अशोक) की इच्छा है कि सर्वत्र सभी सम्प्रदाय निवास करें। वे सभी संयम और भाव शुद्धि चाहते हैं किन्तु लोगों के ऊँच-नीच विचार और भाव होते हैं। वे या तो सम्पूर्ण कर्त्तव्य करते हैं अथवा उसका अंश। जिसने बहुत दान दिया हैं किन्तु यदि उसने संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता, दृढ़- भक्ति नहीं है तो वह (दान) निश्चय ही निम्न कोटि का है।

सभी सम्प्रदायों के कल्याण तथा उनमें धम्म की प्रतिस्थापना के उद्देश्य से धर्म-महाभर्भाव नामक अधिकारियों की नियुक्ति ।

–प्रमुख शिलालेख 5

लोकप्रिय संस्कृति में

संपादित करें- 2001 की भारतीय हिंदी-भाषा की फिल्म अशोक, कलिंग युद्ध पर आधारित है

- लेखक अंशुल दुपारे की पुस्तक "अशोक एंड द नाइन अननोन" कलिंग युद्ध के परिणामों पर आधारित है।[17]

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें- मेगास्थेनीज़: इंडिका (archived 10 December 2008)

- अशोक राजा के अभिलेख" (archived 28 March 2014)

सन्दर्भ

संपादित करें- ↑ Atlas Of Ancient Worlds (English में). DK Publishing, 375 Hudson Street, New York. पृ॰ 55. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-7566-4512-0.

The third Mauyran king was Ashoka the Great (ruled 268-232 BCE). In about 265 BCE, Ashoka conquered the kingdom of Kalinga.

सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link) - ↑ “Page 61: "Asoka's inscriptions credit him with only one conquest, viz, that of Kalinga."Munishi, K.M. (1953). The Age Of Imperial Unity Volume II. पृ॰ 60-63.

- ↑ Stephen, Becky (2010). India. Internet Archive. North Babylon Public Library. पृ॰ 20. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-85733-525-5.

Ashoka the Great, born in 304 BCE, was emperor of all of the Indian subcontinent or nearly all. His decision to extend his rule to the unconquered kingdom of Kalinga on the Bay of Bengal brought about a conversion of the man and his empire.

- ↑ Ashoka (साँचा:Reign BCE), Edicts of Ashoka, Major Rock Edict 13.

- ↑ Radhakumud Mookerji (1988). Chandragupta Maurya and His Times. Motilal Banarsidass Publ. ISBN 81-208-0405-8.

- ↑ ज्योत्सना पाण्डेय, प्रो. राम कृष्ण द्विवेदी (2015). The Yatra Tradition In Ancient India. सेण्टर ऑफ एडवन्स स्टडी, इलाहाबाद, विश्वविद्यालय. पृ॰ 257.

युद्ध की इस विनाशलीला ने सम्राट अशोक को शोकाकल बना दिया और वह प्रायश्चित्त करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की और आकर्षित हुआ। यहीं से सैन्य दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय या धम्मविजय का युग आरम्भ हुआ

- ↑ Sastri 1988, pp 211-12

- ↑ Senāpati, Rabīndra Mohana (2004). Art and Culture of Orissa. Public Resource. Publications Division, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. पृ॰ 9. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-230-1171-4.

- ↑ Pandey Rajbali (1910). Ashok Ke Abhilekh Vasundhara Durga Kand. पृ॰ 106.

- ↑ Ringmar, Erik (2019). History of International Relations - A Non-European Perspective (English में). पृ॰ 53.

Above all, the spectacular bloodshed which took place at the battle of Kalinga in 260 BCE, in which, reputedly, no fewer than a quarter of a million soldiers died, made him change his ways. Remorseful and disgusted with his previous way of life,..Ashoka the Great, 268-232 BCE, renounced violence, converted to Buddhism, and started a number of projects to improve the lot of the poor, the aged and the widowed.

सीएस1 रखरखाव: नामालूम भाषा (link) - ↑ Banarshidas, Motilal (2021-04-11). Bhartiya Puralekhon ka Adhyayan ,Part-1. पृ॰ 113.

- ↑ Narayan, Shovana (1999). Dance legacy of Patliputra. Public Resource. Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India. पृ॰ 2. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-230-0699-4.

Commenting upon the achievements of Ashoka the Great, historian Radha Kamal Mukerji says “not only did Emperor Asoka achieve the consolidation of a vast Indian empire based on a unified Indian culture, but he also spread the message of universal peace.

- ↑ H. C. Ray Chaudhary 1953, पृ॰ 306-07.

- ↑ Baudha Dharm Darshan Dharma Nirapekshata Of Ramesh Kumar Dwivedi Sampurnananda Sanskrit University. पृ॰ 76.

- ↑ Shrivastava, Dr Brajesh Kumar (2023-11-25). NEP Bharat Ka Rajnitik Itihas भारत का राजनीतिक इतिहास Political History Of India [B. A. Ist Sem (Prachin Itihas) (Major & Minor)]. SBPD Publications. पृ॰ 75.

- ↑ Ashoka's Inscriptions /अशोक कालीन अभिलेख. 2021-09-26. पृ॰ 41.

- ↑ "Ashok and the Nine Unknown".