गुरुत्वीय तरंग

भौतिकी में दिक्काल के वक्रता की उर्मिकाओं को गुरुत्वीय तरंग (gravitational waves) कहते हैं। ये उर्मिकाएँ तरंग की तरह स्रोत से बाहर की तरफ गमन करतीं हैं। अलबर्ट आइंस्टाइन ने वर्ष १९१६ में अपने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धान्त के आधार पर इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ११ फरवरी २०१६ को अमेरिका में वाशिंगटन, जर्मनी में हनोवर और कुछ अन्य देशों के शहरों में एक साथ यह घोषणा की गई कि ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व का सीधा प्रमाण मिल गया है। खगोलविदों का मानना है कि गुरुत्वीय तरंगों की पुष्टि हो जाने के बाद अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ और रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है।

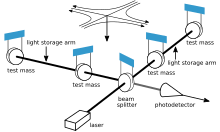

गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन (detection) आसान नहीं है क्योंकि जब वे पृथ्वी पर पहुँचती हैं तब उनका आयाम बहुत कम होता है और विकृति की मात्रा लगभग 10−21 होती है जो मापन की दृष्टि से बहुत ही कम है।[1] इसलिये इस काम के लिये अत्यन्त सुग्राही (sensitive) संसूचक चाहिये। अन्य स्रोतों से मिलने वाले संकेत (रव / noise) इस कार्य में बहुत बाधक होते हैं। अनुमानतः गुरुत्वीय तरंगों की आवृत्ति 10−16 Hz से 104 Hz होती है।[2]

गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति

संपादित करेंसिद्धांततः हर ऐसी वस्तु जो त्वरित हो रही हो, गुरुत्वीय तरंग पैदा करती है। किन्तु कम द्रव्यमान एवं कम त्वरण वाली वस्तुओं से उत्पन्न गुरुत्वीय तरंग इतनी क्षीण होती है कि उन्हें मापना (डिटेक्ट करना) बहुत कठिन है। कोई वस्तु जितनी अधिक द्रव्यशाली होगी और उसका त्वरण जितना अधिक होगा, वह उतना ही अधिक शक्तिसाली गुरत्वीय तरंगे भी पैदा करेगी।उदाहरण के लिये, ब्रह्मांड में ये गुरुत्वीय तरंगें तब पैदा होती हैं जब कोई बहुत भारी-भरकम आकाशीय पिंड (जैसा तारा) अपने जीवन अन्तिम अवस्था में तेजी से बढ़ने लगती है और उनमें विस्फोट होता है। इसी तरह, जब दो विराटकाय कृष्ण विवर (ब्लैक होल) एक-दूसरे को खींचते हुए आपस में टकरा कर एक हो जाते हैं तब भी शक्तिशाली गुरुत्वीय तरंगें पैदा होतीं हैं। तारों में विस्फोट या कृष्ण विवरों के बीच टकराव के समय पैदा होने वाली गुरुत्वीय तरंगें इतनी प्रबल होतीं हैं कि उन्हें करोड़ों प्रकाशवर्ष दूर स्थित पृथ्वी पर भी उन्हें मापा (डिटेक्ट किया) जा सकता है।

भारत का योगदान

संपादित करेंगुरुत्वाकर्षी तरंगों की खोज की महत्वपूर्ण परियोजना में भारतीय वैज्ञानिकों ने डाटा विश्लेषण सहित अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनामी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) पुणे और राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र इंदौर सहित कई संस्थान इस परियोजना से जुड़े थे।

सन्दर्भ

संपादित करें- ↑ "Noise and Sensitivity". gwoptics: Gravitational wave E-book. Archived 2016-02-15 at the वेबैक मशीन University of Birmingham. Retrieved 10 December 2015.

- ↑ Thorne, Kip S. (1995). "Gravitational Waves". Archived 2016-10-05 at the वेबैक मशीन arXiv:gr-qc/9506086.

इन्हें भी देखें

संपादित करें- लिगो (LIGO) - गुरुत्वीय तरंगों का सीधे पता लगाने के लिए रचित विशाल अन्तरराष्ट्रीय प्रयोग

बाहरी कड़ियाँ

संपादित करें- गुरुत्व की तरंगे

- 21वीं सदी की युगांतकारी खोज : गुरूत्वीय तरंग (एम पी इन्फो)

- गुरुत्व बल के बाद (जनसत्ता)

- सच साबित हुई आइंस्टीन की भविष्यवाणी, वैज्ञानिकों ने गुरुत्वीय तरंगों की खोज की

- गुरुत्व तरंगों पर शोध के लिए भारत में वेधशाला की स्थापना 2023 तक (नईदुनिया)

- केंद्र सरकार ने लिगो-भारत वृहत विज्ञान प्रस्ताव को मंजूरी दी (इण्डिया आज तक)

- गुरुत्वीय तरंगें साधने का प्रयास

| यह लेख एक आधार है। जानकारी जोड़कर इसे बढ़ाने में विकिपीडिया की मदद करें। |