विश्वमारी

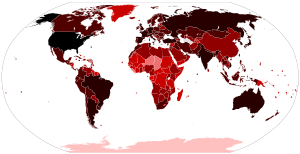

उन संक्रामक महामारियों को विश्वमारी (अंग्रेज़ी-pandemic) कहते हैं जो एक बहुत बड़े भूभाग (जैसे कई महाद्वीपों में) में फैल चुकी हो।[1] यदि कोई रोग एक विस्तृत क्षेत्र में फैल हुआ हो किन्तु उससे प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि न हो रही हो, तो उसे विश्वमारी नहीं कहा जाता। इसके अलावा, फ्लू विश्वमारी के अन्दर उस फ्लू (flu) को शामिल नहीं किया जाता जो मौसमी किस्म के हो और बार-बार होते रहे हों।

सम्पूर्ण इतिहास में चेचक और तपेदिक जैसी असंख्य विश्वमारियों का विवरण मिलता है। एचआईवी (HIV) और 2009 का फ्लू अधिक हाल की विश्वमारियों के उदाहरण हैं। हाल ही में १२ मार्च, २०२० को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोनावायरस को विश्वमारी घोषित किया है।[2] १४वीं शतब्दी में फैली 'ब्लैक डेथ' नामक विश्वमारी अब तक की सबसे बड़ी विश्वमारी थी जिससे अनुमानतः साढ़े सात करोड़ से लेकर २० करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी।

परिभाषा और चरण

संपादित करेंविश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ (WHO)) ने छः चरणों वाले एक वर्गीकरण का निर्माण किया है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा एक नया इन्फ्लूएंज़ा विषाणु, मनुष्यों में प्रथम कुछ संक्रमणों से होते हुए एक विश्वमारी की तरफ आगे बढ़ता है। खास तौर पर पशुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं से इस रोग की शुरुआत होती है और कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पशु, लोगों को संक्रमित करते हैं, उसके बाद यह रोग उन चरणों से होकर आगे बढ़ता है जहां विषाणु प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच फैलने लगता है और अंत में एक विश्वमारी का रूप धारण कर लेता है जब नए विषाणु से होने वाला संक्रमण पूरी दुनिया में फ़ैल जाता है।[3]

कोई भी बीमारी या दुर्दशा सिर्फ इसलिए विश्वमारी नहीं कहलाती है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर फैलता है या इससे कई लोगों की मौत हो जाती है बल्कि इसके साथ-साथ इसका संक्रामक होना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, कैंसर से कई लोगों की मौत होती है लेकिन इसे एक विश्वमारी की संज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह रोग संक्रमणकारी या संक्रामक नहीं है।

मई 2009 में इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारी पर आयोजित एक आभासी संवाददाता सम्मलेन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण के विज्ञापन अंतरिम सहायक महानिदेशक, डॉ केइजी फुकुडा, ने कहा "विश्वमारी के बारे में सोचने का एक आसान तरीका ... यह कहना है: विश्वमारी, एक वैश्विक प्रकोप है। तब आप खुद से पूछ सकते हैं: "वैश्विक प्रकोप क्या है"? वैश्विक प्रकोप का मतलब है कि हम कारक के प्रसार के साथ-साथ उसके बाद विषाणु के प्रसार के अलावा रोग गतिविधियों को देख सकते हैं।"[4]

एक संभावित इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारी के योजना-निर्माण में डब्ल्यूएचओ (WHO) ने 1999 में विश्वमारी तैयारी मार्गदर्शन पर एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया, 2005 में और 2009 के प्रकोप के दौरान इसे संशोधित किया और डब्ल्यूएचओ पैन्डेमिक फेज़ डिस्क्रिप्शंस एण्ड मेन एक्शंस बाई फेज़[5] नामक एक सहायताकारी संस्मरण में इसके चरणों और प्रत्येक चरण के लिए उचित कार्रवाइयों को परिभाषित किया। इस दस्तावेज़ के सभी संस्करणों में इन्फ्लूएंज़ा का उल्लेख है। इन चरणों को रोग के प्रसार द्वारा परिभाषित किया जाता है; वर्तमान डब्ल्यूएचओ परिभाषा में द्वेष और मृत्यु दर का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन इन कारकों को पहले के संस्करणों में शामिल किया गया था।[6]

वर्तमान विश्वमारियां

संपादित करें2009 इन्फ्लूएंज़ा ए/एच1एन1 (A/H1N1)

संपादित करेंइन्फ्लूएंज़ा ए विषाणु उपप्रकार एच1एन1 (H1N1) की एक नई नस्ल के 2009 के प्रकोप ने इस चिंता को जन्म दिया कि एक नई विश्वमारी फ़ैल रही थी। अप्रैल 2009 के उत्तरार्द्ध में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्वमारी सतर्क स्तर में तब तक क्रमानुसार स्तर तीन से स्तर पांच तक वृद्धि होती रही जब तक कि 11 जून 2009 में यह घोषणा नहीं की गई कि विश्वमारी के स्तर को इसके सबसे ऊंचे स्तर, स्तर छः, तक बढ़ा दिया गया था।[7] 1968 के बाद से यह इस स्तर की पहली विश्वमारी थी। 11 जून 2009 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक, डॉ॰ मार्गरेट चान, ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की कि एच1एन1 वास्तव में एक विश्वमारी है जिसके दुनिया भर में लगभग 30,000 मामलों के सामने आने की पुष्टि हो चुकी है। नवम्बर के आरम्भ में कथित विश्वमारी और मीडिया का ध्यान विलुप्त होने लगा[8] और बहुत जल्द कई आलोचकों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि डब्ल्यूएचओ ने विश्वमारी के बारे में "तत्काल जानकारी" के बजाय "भय और भ्रम" का वातावरण उत्पन्न करके खतरों का प्रचार किया था।[9]

एचआईवी (HIV) और एड्स (AIDS)

संपादित करेंलगभग 1969 के आरम्भ में, एचआईवी, अफ्रीका से सीधे हैती और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के अधिकांश शेष हिस्सों में फ़ैल गया।[10] जिस एचआईवी नामक विषाणु की वजह से एड्स होता है, वह वर्तमान में एक विश्वमारी है जिसका संक्रमण दर दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा 25% है। 2006 में दक्षिण अफ्रीका में गर्भवती महिलाओं में एचआईवी का व्याप्ति दर 29.1% था।[11] सुरक्षित यौन कर्मों के बारे में प्रभावी शिक्षा और रक्तवाहक संक्रमण सावधानी प्रशिक्षण ने राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों को प्रायोजित करने वाले कई अफ़्रीकी देशों में संक्रमण दर की गति को धीमा करने में मदद किया है। एशिया और अमेरिका में संक्रमण दर में फिर से वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के आबादी शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार, 2025 तक एड्स से भारत में 31 मिलियन और चीन में 18 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है।[12] अफ्रीका में एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या 2025 तक 90-100 मिलियन तक पहुंच सकती है।[13]

इतिहास के माध्यम से विश्वमारियां और उल्लेखनीय महामारियां

संपादित करेंमानव इतिहास में असंख्य महत्वपूर्ण विश्वमारियां दर्ज है जिसमें से आम तौर पर जूनोस, जैसे - इन्फ्लूएंज़ा और तपेदिक, का नाम लिया जाता है जिसका आगमन पशुओं के पशुपालन के साथ हुआ था। ऐसी विशेष रूप से असंख्य महत्वपूर्ण महामारियां हैं जो शहरों की "केवल" बर्बादी से कहीं ऊपर होने की वजह से उल्लेख करने लायक है:

- प्लेग ऑफ़ एथेंस, 430 ईसा पूर्व. चार वर्षों की समयावधि में टाइफाइड बुखार से एक चौथाई एथेनियन सैनिकों और एक चौथाई आबादी की मौत हो गई। इस रोग ने एथेंस के प्रभुत्व को घातक रूप से कमजोर बना दिया और इस रोग की विषाक्त उग्रता ने इसके व्यापक प्रसार को बाधित कर दिया; अर्थात् इसने अपने मेजबानों को उनके फैलने की गति से भी तेज गति से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। प्लेग का सटीक कारण कई वर्षों तक अनजान बना रहा। जनवरी 2006 में, एथेंस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शहर के नीचे दबे पड़े एक सामूहिक कब्र से बरामद किए गए दांतों का विश्लेषण किया और इसमें टाइफाइड के लिए जिम्मेदार जीवाणु की मौजूदगी की पुष्टि की। [14]

- एंटोनीन प्लेग, 165-180. शायद नियर ईस्ट से लौटने वाले सैनिकों द्वारा इतालवी प्रायद्वीप में चेचक का आगमन हुआ था; इससे एक चौथाई संक्रमित लोगों और कुल मिलाकर पांच मिलियन लोगों की मौत हुई थी।[15] प्लेग ऑफ़ साइप्रियन (251-266) नामक इसी तरह के रोग के प्रकोप की चरम सीमा पर रोम में एक दिन में कथित तौर पर 5,000 लोग मर रहे थे।

- प्लेग ऑफ़ जस्टिनियन, 541-750, बूबोनिक प्लेग का पहला दर्ज प्रकोप था। इसकी शुरुआत मिस्र में हुई थी और बसंत के मौसम के बाद यह कुस्तुन्तुनिया में पहुंच गया, जिससे (बाइज़ैन्टीनी इतिहास लेखक प्रोसोपियस के अनुसार) प्रतिदिन 10,000 लोगों की मौत हो रही थी, जो शायद शहर में रहने वाले लोगों की संख्या का 40% था। इस प्लेग ने सम्पूर्ण ज्ञात विश्व की एक चौथाई मानव जनसंख्या से आधी जनसंख्या को समाप्त कर दिया। [16][17] इसकी वजह से 550 और 700 के बीच यूरोप की जनसंख्या घटकर लगभग 50% रह गई।[18]

- ब्लैक डेथ, जिसकी शुरुआत 1300 के दशक में हुई थी। इससे दुनिया भर में 75 मिलियन लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया है।[19] अंतिम प्रकोप के आठ सौ वर्ष बाद, प्लेग ने यूरोप में वापसी की। एशिया में शुरू होने वाला यह रोग 1348 में भूमध्यसागर और पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गया (जो शायद क्रीमिया के युद्ध से पलायन करने वाले इतालवी व्यापारियों से फैला था),[20] जिससे छः वर्षों में लगभग 20 से 30 मिलियन यूरोपियों के मरने का अनुमान था जो कुल जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा,[21] और सबसे बुरी तरह से प्रभावित शहरी क्षेत्रों की आधी जनसंख्या के बराबर था।[22] यह यूरोपीय प्लेग महामारियों के एक चक्र का पहला प्रकोप था जो 18वीं सदी तक जारी रहा। [23] इस अवधि के दौरान, सम्पूर्ण यूरोप में 100 से अधिक प्लेग महामारियों का प्रसार हुआ था।[24] इंग्लैंड में, उदाहरण के लिए, 1361 से 1480 तक दो से पंच-वर्षीय चक्रों में इन महामारियों का प्रकोप बना रहा। [25] 1370 के दशक तक, इंग्लैंड की जनसंख्या में 50% की कमी आ गई थी।[26] 1665-66 का ग्रेट प्लेग ऑफ़ लन्दन, इंग्लैंड में प्लेग का अंतिम प्रमुख प्रकोप था। इस रोग से लगभग 100,000 लोगों की मौत हो गई थी जो लन्दन की 20% जनसंख्या के समकक्ष थी।[27]

- थर्ड पैन्डेमिक, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में चीन में हुई थी, जो सभी बसे हुए महाद्वीपों में फैलने वाला प्लेग था और जिससे केवल भारत में 10 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी।[28] इस विश्वमारी के दौरान, 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्लेग का पहला मामला सामने आया।[29] पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी प्लेग के अलग-अलग मामले देखने को मिलते हैं।[30]

दुनिया के बाकी हिस्सों में यूरोपीय खोजकर्ताओं और आबादियों के बीच होने वाले मुठभेड़ों से अक्सर असाधारण विषैलेपन की स्थानीय महामारियों की शुरुआत हुई थी। इस रोग से 16वीं सदी में कैनरी आइलैंड्स की सम्पूर्ण मूल (ग्वान्चेस) जनसंख्या की मौत हो गई। 1518 में हिस्पैनियोला की आधी मूल जनसंख्या चेचक से मर गई। चेचक ने 1520 के दशक में मैक्सिको में भी तबाही मचाई, जिससे केवल टेनोक्टिटलान में सम्राट सहित 150,000 लोग मारे गए और 1530 के दशक में इसने पेरू में तबाही मचाई जिससे यूरोपीय विजेताओं को काफी सहायता मिली। [31] खसरे से 1600 के दशक में और दो मिलियन मैक्सिकी मूल निवासियों की मौत हो गई। 1618-1619 में, चेचक ने मैसाचुसेट्स की खाड़ी में रहने वाले 90% मूल अमेरिकियों का सफाया कर दिया। [32] 1770 के दशक के दौरान, चेचक से पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में रहने वाले कम से कम 30% मूल अमेरिकियों की मौत हो गई।[33] 1780-1782 और 1837-1838 चेचक महामारियों ने तबाही मचा दी और प्लेन्स इंडियंस की जनसंख्या में काफी कमी आ गई।[34] कुछ लोगों का मानना है कि नई दुनिया की 95% मूल अमेरिकी जनसंख्या की मौत के पीछे पुरानी दुनिया के रोगों, जैसे - चेचक, खसरा और इन्फ्लूएंज़ा, का हाथ था।[35] सदियों की समयावधि में यूरोपीय लोगों में इन रोगों के प्रति काफी अधिक प्रतिरक्षा विकसित हुई थी जबकि स्वदेशी लोगों में ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं थी।[36]

चेचक ने ऑस्ट्रेलिया की मूल जनसंख्या को तबाह कर दिया, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशीकरण के आरंभिक वर्षों में लगभग 50% स्वदेशी आस्ट्रेलियाइयों की मौत हो गई थी।[37] इससे न्यूजीलैंड के कई माओरी भी मारे गए।[38] ज्यादा से ज्यादा 1848–49 के अंत में खसरा, काली खांसी और इन्फ्लूएंज़ा से 150,000 हवाई निवासियों में से अधिक से अधिक 40,000 निवासियों के मरने का अनुमान लगाया गया है। शुरू की बीमारियों, विशेष रूप से चेचक, ने लगभग ईस्टर द्वीप की मूल आबादी का सफाया कर दिया। [39] 1875 में, खसरे से 40,000 से ज्यादा फिजी निवासियों की मौत हो गई जो जनसंख्या के लगभग एक तिहाई हिस्से के बराबर था।[40] इस रोग ने अंडमान की आबादी को तबाह कर दिया। [41] 19वीं सदी में आइनू आबादी काफी कमी आई, जिसके लिए काफी हद तक होकैडो में आकर बसने वाली जापानियों द्वारा लाए गए संक्रामक रोग जिम्मेदार थे।[42]

शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोलंबस की यात्राओं के बाद नई दुनिया से यूरोप में सिफलिस का आगमन हुआ था। निष्कर्षों से पता चला था कि यूरोपीय गैर-मैथुनिक उष्णकटिबंधीय जीवाणु को घर ले गए होंगे, जहां ये जीव यूरोप की विभिन्न परिस्थितियों में और अधिक घातक रूप धारण कर लिया होगा। [43] यह रोग आज की तुलना में कई गुना अधिक घातक था। नवजागरण के दौरान सिफलिस से यूरोप में काफी मौतें हुई थीं।[44] 1602 और 1796 के बीच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशिया में काम करने के लिए लगभग एक मिलियन यूरोपियों को भेजा था। अंत में, केवल एक-तिहाई से भी कम लोग वापस यूरोप लौटने में कामयाब हुए थे। इन रोगों से अधिकांश लोगों की मौत हो गई थी।[45] भारत में युद्ध से अधिक इस रोग से ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई थी। 1736 और 1834 के बीच अंतिम स्वदेश यात्रा के लिए ईस्ट इण्डिया कंपनी के सिर्फ लगभग 10% अधिकारी बचे थे।[46]

अधिक से अधिक 1803 के आरम्भ में, स्पेन के सम्राट ने स्पेनी उपनिवेशों में चेचक के टीके को ले जाने के लिए एक मिशन (बाल्मिस अभियान) का आयोजन किया और वहां सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रमों की स्थापना की। [47] 1832 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार ने मूल अमेरिकियों के लिए एक चेचक टीकाकरण कार्यक्रम की स्थापना की। [48] 20वीं सदी के शुरुआत के बाद से, उष्णकटिबंधीय देशों में रोग नियंत्रण या उन्मूलन, सभी औपनिवेशिक शक्तियों के लिए एक संचालक बल बन गया।[49] मोबाइल टीमों द्वारा लाखों जोखिमग्रस्त लोगों की व्यवस्थित ढ़ंग से जांच करने की वजह से अफ्रीका में सोई हुई बीमारी की महामारी को रोक दिया गया।[50] 20वीं सदी में, दुनिया ने चिकित्सीय उन्नति की वजह से कई देशों में मृत्यु दर के कम होने की वजह से मानव इतिहास में अपनी जनसंख्या में सबसे बड़ी वृद्धि का दर्शन किया।[51] 1900 की 1.6 बिलियन विश्व जनसंख्या बढ़कर आज लगभग 6.7 बिलियन हो गई है।[52]

हैजा (कोलेरा)

संपादित करें- प्रथम हैजा विश्वमारी 1816-1826. पहले भारतीय उपमहाद्वीप से दूर रहने वाली विश्वमारी की शुरुआत बंगाल में हुई थी, उसके बाद यह 1820 तक सम्पूर्ण भारत में फ़ैल गया था। इस विश्वमारी के दौरान 10,000 ब्रिटिश सैनिकों और अनगिनत भारतीयों की मौत हुई थी।[53] इसका प्रकोप कम होने से पहले इसका विस्तार चीन, इंडोनेशिया (जहां केवल जावा द्वीप में 100,000 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया था) और कैस्पियन सागर तक हो गया था। 1860 और 1917 के बीच भारत में इससे मरने वाले लोगों की संख्या 15 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। 1865 और 1917 के बीच और 23 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसी अवधि के दौरान इस रोग से मरने वाले रूसी लोगों की संख्या 2 मिलियन से अधिक थी।[54]

- द्वितीय हैजा विश्वमारी 1829-1851. 1831 में यह रोग रूस (हैजा दंगा देखें), हंगरी (लगभग 100,000 मौतें) और जर्मनी में, 1832 में लन्दन (यूनाइटेड किंगडम में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई) में,[55] उसी वर्ष फ़्रांस, कनाडा (ओंटारियो) और संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयॉर्क) में,[56] और 1834 तक उत्तरी अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट तक फ़ैल गया। 1848 में इंग्लैण्ड और वेल्स में एक दो-वर्षीय प्रकोप का आरम्भ हुआ जिसने 52,000 लोगों की जान ले ली। [57] माना जाता है कि 1849 और 1832 के बीच, हैजा से 150,000 से अधिक अमेरिकियों की मौत हुई थी।[58]

- तृतीय विश्वमारी 1852-1860. मुख्य रूप से रूस प्रभावित हुआ था जहां एक मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1852 में, हैजा पूर्व से इंडोनेशिया तक फ़ैल गया था और बाद में 1854 में इसने चीन और जापान पर हमला कर दिया था। फिलीपींस 1858 में और कोरिया 1859 में इसकी चपेट में आ गया था। 1859 में, बंगाल में होने वाले इसके प्रकोप ने इस रोग को ईरान, ईराक, अरब और रूस तक पहुंचा दिया। [59]

- चतुर्थ विश्वमारी 1863-1875. ज्यादातर अफ्रीका और यूरोप में फैला था। 90,000 मक्का तीर्थयात्रियों में से कम से कम 30,000 इस रोग की चपेट में आ गए थे। हैजे से 1866 में रूस में 90,000 लोगों की मौत हुई थी।[60]

- 1866 में, उत्तरी अमेरिका में इसका प्रकोप हुआ था। इससे लगभग 50,000 अमेरिकियों की मौत हो गई थी।[58]

- पांचवीं विश्वमारी 1881-1896. 1883-1887 की महामारी की वजह से यूरोप में 250,000 और अमेरिकास में कम से कम 50,000 लोगों को अपना जान से हाथ धोना पड़ा. हैजे ने रूस (1892) में 267,890;[61] स्पेन में 120,000;[62] जापान में 90,000; और फारस में 60,000 लोगों की जानें ले ली।

- 1892 में, हैजे ने हैम्बर्ग के पानी की आपूर्ति को संदूषित कर दिया जिसकी वजह से 8606 लोगों की मौत हो गई।[63]

- छठवीं विश्वमारी 1899-1923. सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रगति होने की वजह से यूरोप में इसका थोड़ा कम प्रभाव पड़ा था, लेकिन रूस पर एक बार फिर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था (20वीं सदी की पहली एक चौथाई अवधि के दौरान हैजे से 500,000 से ज्यादा लोग मर रहे थे)। [64] छठवीं विश्वमारी से भारत में 800,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1902-1904 की हैजा महामारी में फिलीपींस में 200,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.[65] 19वीं सदी से 1930 तक मक्का की तीर्थयात्रा के दौरान 27 महामारियों को दर्ज किया गया था और 1907–08 हज के दौरान हैजे से 20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी।[66]

- सातवीं विश्वमारी 1962-66. जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया में हुई थी, जिसे इसकी भयावहता के आधार पर एल टोर (El Tor) नाम दिया गया और जिसने 1963 में बांग्लादेश, 1964 में भारत और 1966 में सोवियत संघ में प्रवेश किया था।

इन्फ्लूएंज़ा

संपादित करें- "चिकित्सा के जनक" के नाम से विख्यात यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले 412 ई.पू. में इन्फ्लूएंज़ा का वर्णन किया।[67]

- प्रथम इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारी को 1580 में दर्ज किया गया था और तब से हर 10 से 30 साल के भीतर इन्फ्लूएंज़ा विश्व्मारियों का प्रकोप होता रहा। [68][69][70]

- "एशियाई फ्लू", 1889-1890, की पहली रिपोर्ट मई 1889 में उजबेकिस्तान के बुखारा में मिली थी। अक्टूबर तक, यह टॉम्स्क और काकेशस तक पहुंच गया था। यह पश्चिम में तेजी से फैलता चला गया और दिसंबर 1989 में उत्तरी अमेरिका, फरवरी-अप्रैल 1890 में दक्षिण अमेरिका, फरवरी-मार्च 1890 में भारत और मार्च-अप्रैल 1890 में ऑस्ट्रेलिया भी सिकी चपेट में आ गया। यह अनुमानतः फ्लू विषाणु के एच2एन8 (H2N8) प्रकार की वजह से हुआ था। इसका हमला काफी घातक था और इससे मरने वालों की मृत्यु दर भी काफी अधिक थी। लगभग 1 मिलियन लोग इस विश्वमारी में मारे गए।[71]

- "स्पेनी फ्लू", 1918-1919. सबसे पहली इसकी पहचान मई 1918 के आरम्भ में कंसास के कैम्प फंस्टन की अमेरिकी सैन्य परीक्षण केंद्र में की गई थी। अक्टूबर 1918 तक, सभी महाद्वीपों में फैलकर इसने एक विश्वव्यापी विश्वमारी का रूप धारण कर लिया और अंत में इसने लगभग एक-तिहाई वैश्विक जनसंख्या (या ≈500 मिलियन व्यक्ति) को संक्रमित कर दिया। [72] असामान्य रूप से इस घातक और विषमयकारी रोग का अंत लगभग उतनी ही जल्दी हुआ जितनी जल्दी इसकी शुरुआत हुई थी जो 18 महीनों के भीतर पूरी तरह से गायब हो गया। छः महीनों में, लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए;[72] कुछ लोगों के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में मारे गए लोगों की कुल संख्या इस संख्या की दोगुनी से अधिक थी।[73] भारत में लगभग 17 मिलियन, अमेरिका में 675,000[74] और ब्रिटेन में 200,000 लोग मारे गए। अभी हल ही में सीडीसी (CDC) के वैज्ञानिकों ने इसके विषाणु का पुनर्निर्माण किया जिसके अध्ययन अलास्का के पर्माफ्रॉस्ट (जमी हुई जमीन) के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने इसकी पहचान एक प्रकार के एच1एन1 (H1N1) विषाणु के रूप में की। [उद्धरण चाहिए]

- "एशियाई फ्लू", 1957-58. एक एच2एन२ (H2N2) विषाणु की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 70,000 लोग मारे गए। सबसे पहले फरवरी 1957 के अंतिम दौर में चीन में पहचानी गई इस एशियाई फ्लू का प्रसार जून 1957 तक संयुक्त राज्य अमेरिका तक हो गया था। इसकी वजह से दुनिया भर में लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए।[75]

- "हांगकांग फ्लू", 1968-69. एक एच3एन2 (H3N2) की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 34,000 लोग मारे गए। इस विषाणु का पता सबसे पहले 1968 के आरम्भ में हांगकांग में लगा था और बाद में उसी वर्ष यह संयुक्त राज्य अमेरिका में फ़ैल गया। 1968 और 1969 की इस विश्वमारी से दुनिया भर में लगभग दस लाख लोग मारे गए।[76] इन्फ्लूएंज़ा ए (एच3एन2) विषाणु आज भी फ़ैल रहे हैं।

सन्निपात (टाइफ़स)

संपादित करेंसन्निपात को संघर्ष दौरान फैलने की पद्धति की वजह से इसे कभी-कभी "शिविर बुखार" कहा जाता है। (इसे "जेल बुखार" और "जहाज बुखार" के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह छोटे-छोटे क्वार्टरों, जैसे - जेलों और जहाज़ों, के क्वार्टरों में बहुत बुरी तरह से फैलता है।) क्रुसेड के दौरान उभरने वाले इस रोग का पहला प्रभाव 1489 में यूरोप में स्पेन में हुआ था। ग्रेनेडा में ईसाई स्पेनियों और मुसलमानों के बीच होने वाली लड़ाई के दौरान, 3,000 स्पेनी युद्ध में हताहत हुए और 20,000 स्पेनी सन्निपात के शिकार हो गए। 1528 में, फ़्रांस को इटली 18,000 सैनिकों को खोना पड़ा और स्पेनियों के हाथों इटली में अपना वर्चस्व भी खोना पड़ गया। 1542 में, बाल्कन में ऑटोमन से लड़ते समय सन्निपात से 30,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई।

थर्टी यर्स वॉर (1618–1648) के दौरान, बूबोनिक प्लेग और सन्निपात ज्वर से लगभग 8 मिलियन जर्मनों का सफाया हो गया।[77] इस रोग ने 1812 में रूस में नेपोलियन की ग्रांदे आर्मी के विनाश में भी एक प्रमुख भूमिका अदा की। फेलिक्स मार्कहम के अनुसार 25 जून 1812 को नेमान को पार करने वाले 450,000 सैनिकों में से 40,000 से भी कम सैनिकों ने एक पहचानयोग्य सैन्य गठन की तरह इसे फिर से पार किया था।[78] 1813 के शुरू में नेपोलियन ने अपने रूसी घाटे को पूरा करने के लिए 500,000 सैनिकों की एक नई सेना खड़ी की। उस वर्ष के अभियान में नेपोलियन के 219,000 से अधिक सैनिक सन्निपात से मर गए।[79] सन्निपात ने आयरिश आलू अकाल में एक प्रमुख कारक की भूमिका निभाई. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सन्निपात महामारियों से सर्बिया में 150,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सन्निपात महामारी से 1918 से 1922 तक रूस में लगभग 25 मिलियन लोग संक्रमित हुए थे और लगभग 3 मिलियन लोगों की मौत हुई थी।[79] द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत युद्ध कैदी शिविरों और नाजी यातना शिविरों में सन्निपात से भी अनगिनत कैदियों की मौत हुई थी। नाज़ी हिरासत में 5.7 मिलियन में से 3.5 मिलियन से अधिक सोवियत युद्ध कैदियों की मौत हुई थी।[80]

चेचक (स्मॉलपॉक्स)

संपादित करेंचेचक, वेरियोला वायरस (चेचक विषाणु) की वजह से होने वाला एक अति संक्रामक रोग है। 18वीं सदी के समापन वर्षों के दौरान इस रोग से प्रति वर्ष लगभग 400,000 यूरोपीय मारे गए।[81] अनुमान है कि 20वीं शताब्दी के दौरान 300–500 मिलियन लोगों की मौत के लिए चेचक जिम्मेदार था।[82][83] अभी बिल्कुल हाल ही में 1950 के दशक के आरंभिक दौर में दुनिया में प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मामले सामने आते रहे। [84] सम्पूर्ण 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान सफल टीकाकरण अभियानों के बाद डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर 1979 में चेचक की समाप्ति का प्रमाण दिया। चेचक, अब तक का सम्पूर्ण रूप से समाप्त एकमात्र मानव संक्रामक रोग है।[85]

खसरा (मीज़ल्ज़)

संपादित करेंऐतिहासिक दृष्टि से, बेहद संक्रामक होने की वजह से खसरा पूरी दुनिया में फैला हुआ था। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार, 15 वर्ष तक की आयु के लोगों में 90% लोग खसरे से संक्रमित थे। 1963 में टीके (वैक्सीन) के आगमन से पहले अमेरिका में प्रति वर्ष इसके लगभग 3 से 4 मिलियन मामले सामने आते थे।[86] लगभग गत 150 वर्षों में, खसरे से दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन लोगों के मरने का अनुमान है।[87] केवल 2000 में खसरे से दुनिया भर में लगभग 777,000 लोग मारे गए। उस वर्ष दुनिया भर में खसरे के लगभग 40 मिलियन मामले सामने आए थे।[88]

खसरा, एक स्थानिकमारी रोग है, जिसका मतलब है कि यह किसी समुदाय में लगातार मौजूद रहता है और कई लोगों में प्रतिरोध का विकास हो जाता है। जिन लोगों को खसरा नहीं हुआ है, उन लोगों में किसी नए रोग का होना विनाशकारी हो सकता है। 1529 में, क्यूबा में फैलने वाले खसरे से वहां के मूल निवासियों में दो-तिहाई लोगों की मौत हो गई जो पिछली बार चेचक के प्रकोप से बच गए थे।[89] इस रोग ने मैक्सिको, मध्य अमेरिका और इन्का की सभ्यता को तबाह कर दिया था।[90]

तपेदिक (ट्यूबरक्यूलोसिस)

संपादित करेंवर्तमान वैश्विक जनसंख्या का लगभग एक-तिहाई हिस्सा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से संक्रमित हो गया है और प्रति सेकण्ड एक संक्रमण की दर से नए संक्रमण हो रहे हैं।[91] इन अव्यक्त संक्रमणों में से लगभग 5-10% संक्रमण अंत में सक्रिय रोग का रूप धारण कर लेंगे, जिसका इलाज नहीं करने पर इसके शिकार लोगों में से आधे से अधिक लोग मर जाते हैं। दुनिया भर में तपेदिक (क्षयरोग/ट्यूबरक्यूलोसिस/टीबी) से हर साल लगभग 8 मिलियन लोग बीमार होते हैं और 2 मिलियन लोग मारे जाते हैं।[92] 19वीं सदी में, तपेदिक से यूरोप की व्यस्क जनसंख्या में से लगभग एक-चौथाई लोग मारे गए;[93] और 1918 तक फ़्रांस में मरने वाले छः लोगों में से एक की मौत टीबी की वजह से होती थी। 19वीं सदी के अंतिम दौर तक, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की शहरी जनसंख्या में से 70 से 90 प्रतिशत लोग एम. ट्यूबरक्यूलोसिस से संक्रमित थे और शहरों में मरने वाले मजदूर-वर्ग के लगभग 40 प्रतिशत लोगों की मौत टीबी से हुई थी।[94] 20वीं शताब्दी के दौरान, तपेदिक से लगभग 100 मिलियन लोग मारे गए।[87] टीबी, अभी भी विकासशील विश्व की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है।[95]

कुष्ठरोग (लेप्रोसी)

संपादित करेंकुष्ठरोग (कोढ़/अपरस/लेप्रोसी), माइकोबैक्टीरियम लेप्रा नामक एक दण्डाणु की वजह से होने वाला एक रोग है जिसे हैनसेन्स डिज़ीज़ के नाम से भी जाना जाता है। यह पांच वर्षों की अवधि तक रहने वाला एक दीर्घकालिक रोग है। 1985 के बाद से दुनिया भर के 15 मिलियन लोगों को कुष्ठ रोग से ठीक किया जा चुका है।[96] 2002 में, 763,917 नए मामलों का पता लगाया गया। अनुमान है कि एक से दो मिलियन लोग कुष्ठरोग की वजह से स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।[97]

ऐतिहासिक दृष्टि से, कम से कम 600 ई.पू. के बाद से लोगों पर कुष्ठरोग का असर पड़ा है और प्राचीन चीन, मिस्र और भारत की सभ्यताओं में इसे काफी अच्छी पहचान मिली थी।[98] उच्च मध्य युग के दौरान, पश्चिमी यूरोप ने कुष्ठरोग का एक अभूतपूर्व प्रकोप देखा.[99][100] मध्य युग में अनगिनत लेप्रोसारिया, या कुष्ठरोगी अस्पतालों को खोला गया था; मैथ्यू पेरिस के अनुमान के अनुसार 13वीं सदी के आरम्भ में सम्पूर्ण यूरोप में इनकी संख्या 19,000 थी।[101]

मलेरिया

संपादित करेंएशिया, अफ्रीका और अमेरिकास के कुछ हिस्सों सहित उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया का व्यापक प्रसार है। प्रत्येक वर्ष, मलेरिया के लगभग 350-500 मिलियन मामले देखने को मिलते हैं।[102] औषध प्रतिरोध की वजह से 21वीं सदी में मलेरिया के इलाज की समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि आर्टमिसिनिन को छोड़कर शेष सभी मलेरिया-रोधी दवाओं से प्रतिरोध अब आम बात हो गई है।[103]

मलेरिया, कभी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के अधिकांश भागों में काफी आम हुआ करता था जहां इसका अब कोई चिह्न नहीं है।[104][105] रोमन साम्राज्य के पतन में मलेरिया का हाथ हो सकता है।[106] इस रोग को "रोमन फीवर" के नाम से जाना जाने लगा था।[107] दास व्यापार के साथ-साथ अमेरिकास में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की शुरुआत होने के समय यह उपनिवेशियों और स्वदेशी लोगों के लिए सच में एक खतरा बन गया था। मलेरिया ने जेम्सटाउन उपनिवेश को तबाह कर दिया और दक्षिण एवं मध्य-पश्चिम में नियमित रूप से तबाही मचाता रहा। 1830 तक यह पैसिफिक नॉर्थवेस्ट तक पहुंच गया था।[108] अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, दोनों तरफ के सैनिकों में मलेरिया के 1.2 मिलियन से अधिक मामले सामने आए थे।[109] 1930 के दशक में दक्षिणी अमेरिका में मलेरिया के लाखों मामले सामने आते रहे। [110]

पीत ज्वर (यलो फीवर)

संपादित करेंपीत ज्वर (पीला बुखार), कई विनाशकारी महामारियों का एक स्रोत रहा है।[111] न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन जैसे सुदूर उत्तरी शहरों पर महामारियों की मार पड़ी थी। 1793 में, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी पीत ज्वर महामारियों में से एक की वजह से फिलाडेल्फिया में अधिक से अधिक 5,000 लोग मारे गए थे जो कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत था।[112] राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन सहित लगभग आधे निवासी शहर छोड़कर चले गए थे। माना जाता है कि 19वीं सदी के दौरान स्पेन में पीत ज्वर से लगभग 300,000 लोगों की मौत हुई थी।[113] औपनिवेशिक काल में, मलेरिया और पीत ज्वर की वजह से पश्चिम अफ्रीका को "गोरे लोगों की कब्र" के नाम से पुकारा जाने लगा था।[114]

अज्ञात कारण

संपादित करेंऐसे कई अज्ञात रोग भी हैं जो काफी गंभीर थे लेकिन अब गायब हो चुके हैं, इसलिए इन रोगों के हेतुविज्ञान की स्थापना नहीं की जा सकती है। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंग्लिश स्वेट का कारण अभी भी अज्ञात है जो लोगों को तुरंत मार डालता है और बूबोनिक प्लेग से भी ज्यादा लोग इससे डरते थे।

संभावित भावी विश्वमारियों की चिंता

संपादित करेंविषाणुजनित रक्तस्रावी बुखार

संपादित करेंविषाणुजनित रक्तस्रावी बुखार को जन्म देने वाले लासा बुखार, रिफ्ट वैली बुखार, मारबर्ग विषाणु, ईबोला विषाणु और बोलीवियाई रक्तस्रावी बुखार जैसे कुछ कारक अत्यंत संक्रामक और घातक रोग हैं जिनमें विश्वमारियों का रूप धारण करने की सैद्धांतिक क्षमता होती है। एक विश्वमारी का कारण बनने के लिए पर्याप्त कुशलतापूर्वक फैलने की उनकी क्षमता हालांकि सीमित है क्योंकि इन विषाणुओं के संचरण के लिए संक्रमित रोगवाहक के साथ निकट संपर्क की जरूरत पड़ती है और मौत या गंभीर बीमारी से पहले रोगवाहक के पास बहुत कम समय होता है। इसके अलावा, एक रोगवाहक के संक्रामक बनने और लक्षणों के हमले के बीच मिलने वाले थोड़े समय में चिकित्सीय पेशेवरों को तुरंत रोगवाहकों को संगरोधित करने और रोगजनक को कहीं और ले जाने से उन्हें रोकने का अवसर मिल जाता है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं, जो बड़े पैमाने पर नुकसान पैदा करने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं; इस प्रकार संक्रामक रोग विशषज्ञों के निकट अवलोकन का काफी महत्व होता है।

प्रतिजैविक प्रतिरोध

संपादित करेंप्रतिजैविक-प्रतिरोधक सूक्ष्मजीव, जिन्हें कभी-कभी "सुपरबग" के रूप में संदर्भित किया जाता है, वर्तमान में अच्छी तरह से नियंत्रित की गई बीमारियों के पुनरागमन में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, परंपरागत प्रभावी उपचार के प्रतिरोधक तपेदिक के मामले, स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए बहुत बड़ी चिंता के कारण बने रहते हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल बहुऔषध-प्रतिरोधक तपेदिक (एमडीआर-टीबी) के लगभग आधे मिलियन नए मामले सामने आते हैं।[115] भारत के बाद चीन के बहुऔषध-प्रतिरोधक टीबी दर सबसे अधिक है।[116] विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट है कि दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोग एमडीआर टीबी से संक्रमित है जिसमें से 79 प्रतिशत मामले तीन या तीन से अधिक प्रतिजैविकों के प्रतिरोधक हैं। 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एमडीआर टीबी के 124 मामलों की सूचना मिली थी। 2006 में अफ्रीका में अत्यंत औषध-प्रतिरोधक तपेदिक (एक्सडीआर टीबी) की पहचान की गई थी और बाद में 49 देशों में इसके अस्तित्व का पता चला था जिसमें अमेरिका भी शामिल था। डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि हर साल एक्सडीआर-टीबी के मामलों लगभग 40,000 नए मामले सामने आते हैं।[117]

प्लेग जीवाणु येर्सिनिया पेस्टिस औषध-प्रतिरोध को विकसित कर सकता है और एक प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम बन सकता है।[118] प्लेग महामारियों का प्रकोप सम्पूर्ण मानव इतिहास में हुआ है जिसकी वजह से दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई है। प्लेग के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कई प्रतिजैविक दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता अब तक केवल मेडागास्कर में रोग के केवल एक मामले में पाया गया है।[119]

पिछले 20 वर्षों में, स्टाफाइलोकॉकस ऑरियस, सेरेशिया मार्सेसेंस और एंटरोकॉकस सहित आम जीवाणुओं में वैनकॉमायसिन जैसी विभिन्न प्रतिजैविक दवाओं के साथ-साथ अमीनोग्लाइकोसाइड और सिफालोस्पोरिन जैसे प्रतिजैविक दवाओं के सम्पूर्ण वर्गों के प्रतिरोध का विकास हुआ है। प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीव, स्वास्थ्य-सेवा सम्बन्धी (अस्पताल सम्बन्धी) संक्रमणों (एचएआई/HAI) का एक महत्वपूर्ण कारण बन गए हैं। इसके अलावा, हाल के वर्षों में अन्य प्रकार से स्वस्थ व्यक्तियों में मेथिसिलिन-प्रतिरोधक स्टाफाइलोकॉकस ऑरियस (एमआरएसए/MRSA) की समुदाय-उपार्जित नस्लों की वजह से होने वाले संक्रमण कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं।

अनुचित प्रतिजैविक उपचार और प्रतिजैविक दवाओं का अतिउपयोग, प्रतिरोधक जीवाणुओं के उद्भव का एक तत्व है। एक योग्य चिकित्सक के दिशा निर्देशों के बिना व्यक्तियों द्वारा खुद से ली जाने वाली प्रतिजैविक दवाओं के उपयोग और कृषि में वृद्धि प्रवार्धकों के रूप में प्रतिजैविक दवाओं के गैर-चिकित्सीय उपयोग की वजह से यह समस्या और बढ़ गई है।[120]

सार्स (SARS)

संपादित करें2003 में यह चिंता सता रही थी कि अप्रारूपिक निमोनिया का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) नामक एक नया और अत्यंत संक्रमित रूप विश्वमारी का रूप धारण कर सकता है। यह एक किरीट विषाणु की वजह से होता है जिसे सार्स-कोवी (SARS-CoV) नाम दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की तेज कार्रवाई ने इसके संचरण को धीमा करने और अंत में इसकी श्रृंखला को तोड़ने में मदद की। एक विश्वमारी का रूप धारण करने से पहले इस स्थानीयकृत महामारियों का अंत कर दिया गया। हालांकि, इस रोग का नाश नहीं हुआ है। यह फिर से उभर सकता है। इसलिए अप्रारूपिक निमोनिया के संदिग्ध मामलों की निगरानी और सूचित करना जरूरी है।

इन्फ्लूएंज़ा

संपादित करेंजंगली जलीय पक्षी, इन्फ्लूएंज़ा A विषाणुओं की एक श्रृंखला के प्राकृतिक मेजबान हैं। कभी-कभी, इन प्रजातियों से अन्य प्रजातियों में विषाणुओं का संचरण होता है और उसके बाद घरेलू पक्षीपालन या शायद ही कभी मनुष्यों में प्रकोप का रूप धारण कर सकता है।[121][122]

एच5एन1 (H5N1) (एवियन फ्लू)

संपादित करेंफरवरी 2004 में, वियतनाम में पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएंज़ा विषाणु पाया गया, जिसने नए भिन्नरूपी नस्लों के उद्भव की आशंका को बढ़ा दिया। आशंका है कि इंसानी इन्फ्लूएंज़ा विषाणु (एक पक्षी या इन्सान में) के साथ एवियन इन्फ्लूएंज़ा विषाणु के संयोजन से जिस नए उपप्रकार का निर्माण होगा, वह इंसानों के लिए बेहद संक्रामक और बेहद घातक हो सकता है। इस तरह के एक उपप्रकार की वजह से स्पेनी फ्लू की तरह का एक विश्वव्यापी इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारी या एशियाई फ्लू और हांगकांग फ्लू की तरह की कम मृत्यु दर वाली विश्वमारियों का प्रकोप हो सकता है।

अक्टूबर 2004 से फरवरी 2005 तक, अमेरिका में एक प्रयोगशाला से दुनिया भर में गलती से 1957 के एशियाई फ्लू के लगभग 3,700 परीक्षण सामग्रियों का प्रसार हो गया।[123]

मई 2005 में, वैज्ञानिकों ने तुरंत वैश्विक जनसंख्या की अधिक से अधिक 20 प्रतिशत लोगों को अपनी चपेट में लेने की क्षमता रखने वाले एक विश्वव्यापी इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारी से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए देशों का आह्वान किया।[124]

अक्टूबर 2005 में तुर्की में एवियन फ्लू (घातक नस्ल एच5एन1) के मामलों की पहचान की गई। यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य आयुक्त मार्कोस काइप्रियानू ने कहा: "हमें अब इस बात की पुष्टि मिल चुकी है कि तुर्की में पाया गया विषाणु एक एवियन फ्लू एच5एन1 विषाणु है। रूस, मंगोलिया और चीन में पाए गए विषाणुओं के साथ इसका एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।" इसके तुरंत बाद रोमानिया में और उसके बाद यूनान (ग्रीस) में बर्ड फ्लू के मामलों की भी पहचान हुई थी। विषाणु के संभावित मामले क्रोएशिया, बुल्गारिया और ब्रिटेन में भी पाए गए हैं।[125]

नवंबर 2007 तक सम्पूर्ण यूरोप में एच5एन1 नस्ल के अनगिनत पुष्टिकृत मामलों की पहचान की गई थी।[126] हालांकि, अक्टूबर के अंत तक एच5एन1 के परिणामस्वरूप केवल 59 लोगों की मौत हुई थी जो पिछली इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारियों का अप्रारूपिक रूप था।

एवियन फ्लू को फिर भी एक "विश्वमारी" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके विषाणु की वजह से फिर भी एक इन्सान से दूसरे इन्सान में अनवरत और कार्यक्षम संचरण नहीं हो सकता है। अब तक के मामलों में इस बात की पहचान हुई है कि इसका संचरण पक्षी से इंसानों में होता है लेकिन दिसंबर 2006 के आंकड़ों के अनुसार एक इन्सान से दूसरे इन्सान में होने वाले संचरण के बहुत कम प्रमाणित मामले (अगर है तो) सामने आए हैं। नियमित इन्फ्लूएंज़ा विषाणु, गले और फेफड़ों में अभिग्राहकों से संलग्न होकर संक्रमण की स्थापना करते हैं, लेकिन एवियन इन्फ्लूएंज़ा विषाणु, केवल इंसानों के फेफड़ों में गहराई में स्थित अभिग्राहकों से ही संलग्न हो सकते हैं जिसके लिए संक्रमित रोगियों से निकट, दीर्घकालीन संपर्क की जरूरत पड़ती है और इस प्रकार यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाले संचरण को सीमित करता है।

जैविक युद्ध

संपादित करें1346 में, प्लेग से मरने वाले मंगोल योद्धाओं की लाशों को क्रीमिया के घेराबंद काफा (वर्तमान में थियोडोसिया) शहर की दीवारों पर फेंक दिया गया। एक लम्बी घेराबंदी के बाद, जिस दौरान जेनी बेग अधीनस्थ मंगोल सेना रोग से पीड़ित थी, उन्होंने काफा शहर के निवासियों को संक्रमित करने के उद्देश्य से संक्रमित लाशों को शहर की दीवारों पर फेंक दिया। ऐसा अनुमान है कि यूरोप में ब्लैक डेथ के आगमन के पीछे शायद उनके इसी करतूत का हाथ था।[127]

कई अलग-अलग घातक बीमारियों के आगमन की वजह से पुरानी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित होने के बाद मूल अमेरिकी जनसंख्या तबाह हो गई थी। हालांकि रोगाणु युद्ध का केवल एक प्रलेखित मामला सामने आया है जिसमें ब्रिटिश कमांडर जेफ्री एमहर्स्ट और स्विस-ब्रिटिश अधिकारी कर्नल हेनरी बूके शामिल थे जिनके पत्र-व्यव्हार में फ़्रांसिसी और भारतीय युद्ध के अंतिम दौर में पिट किले की घेराबंदी (1763) के दौरान होने वाले पोंटियक विद्रोह के नाम से मशहूर होने वाली एक घटना के भाग के रूप में भारतीयों को चेचक-संक्रमित कम्बल देने वाले विचार का एक सन्दर्भ शामिल था।[128] यह अनिश्चित है कि क्या इस प्रलेखित ब्रिटिश प्रयास ने सफलतापूर्वक भारतीयों को संक्रमित किया था।[129]

चीन-जापान युद्ध (1937-1945) के दौरान, इम्पीरियल जापानीज़ आर्मी के यूनिट 731 ने हजारों लोगों, ज्यादातर चीनियों, पर इंसानी प्रयोग किया। सैन्य अभियान में जापानी सेना ने चीनी सैनिकों और नागरिकों पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। विभिन्न ठिकानों पर प्लेग पिस्सू, संक्रमित वस्त्र और संक्रमित सामग्री युक्त बम गिराए गए। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले हैजा, एंथ्रेक्स और प्लेग से लगभग 400,000 चीनी नागरिकों के मारे जाने का अनुमान था।[130]

हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले रोगों में एंथ्रेक्स, ईबोला, मारबर्ग विषाणु, प्लेग, हैजा, सन्निपात, रॉकी माउन्टेन स्पॉटेड बुखार, ट्यूलेरेमिया, ब्रूसीलोसिस, क्यू बुखार, माचुपो, कॉकिडियॉड्स माइकोसिस, ग्लैंडर्स, मेलियोडोसिस, शिगेला, शुकरोग (सिटाकोसिस), जापानी बी इन्सेफेलाइटिस, रिफ्ट वैली बुखार, पीला बुखार और चेचक शामिल हैं।[131]

हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एंथ्रेक्स के बीजाणुओं का उद्गम गलती से 1979 में स्वर्डर्लोव्स्क नामक एक सोवियत बंद शहर के पास एक सैन्य केंद्र से हुआ था। स्वर्डर्लोव्स्क एंथ्रेक्स रिसाव को कभी-कभी "जैविक चेर्नोबिल" कहा जाता है।[131] संभवतः 1980 के दशक के अंतिम दौर में चीन के एक जैविक हथियार संयंत्र में गंभीर दुर्घटना हुई थी। सोवियत संघ का संदेह था कि 1980 के दशक के अंतिम दौर में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा विषाणुजनित रोगों को हथियार का रूप दिए जा रहे प्रयोगशाला में एक दुर्घटना की वजह से क्षेत्र में रक्तस्रावी बुखार की दो अलग-अलग महामारियों का प्रसार हुआ था।[132] जनवरी 2009 में, अल्जीरिया में प्लेग से अल-कायदा के एक प्रशिक्षण शिविर का सफाया हो गया जिसमें लगभग 40 इस्लामी अतिवादियों की मौत हुई थी। विशेषज्ञों ने कहा कि यह दल जैविक हथियार विकसित कर रहा था।[133]

लोकप्रिय मीडिया में विश्वमारियां

संपादित करेंसाहित्य:

- द एंड्रोमेडा स्ट्रेन, माइकल क्रिचटन द्वारा 1969 का एक विज्ञान कल्पना आधारित उपन्यास

- कंपनी ऑफ़ लायर्स (2008), करेन मैटलैंड द्वारा

- द डेकामेरन, इतालवी लेखक गियोवानी बोकासियो द्वारा 14वीं सदी में 1353 के आसपास की एक रचना

- अर्थ अबाइड्स, जॉर्ज आर. स्टीवर्ड द्वारा 1949 का एक उपन्यास

- आई एम लेजंड, अमेरिकी लेखक रिचर्ड मैथीसन द्वारा 1954 का एक विज्ञान कल्पना/डरावना उपन्यास

- द लास्ट कैनेडियन, विलियम सी. हाइन द्वारा 1974 का एक उपन्यास

- द लास्ट टाउन ऑन अर्थ, थॉमस मुलेन द्वारा 2006 का एक उपन्यास

- पेल हॉर्स, पेल राइडर, कैथरीन ऐनी पोर्टर द्वारा 1939 का एक लघु उपन्यास

- द स्टैंड, स्टीफन किंग द्वारा 1978 का एक उपन्यास

सिनेमा:

- आफ्टर आर्मागेडन (2010), हिस्ट्री चैनल का एक काल्पनिक डोकुड्रामा

- एंड डे (2005), बीबीसी (BBC) का एक काल्पनिक डोकुड्रामा

- द हॉर्समैन ऑन द रूफ (ले हुसार्ड सुर ले टॉइट), 1995 की एक फ़्रांसिसी फिल्म

- द लास्ट मैन ऑन अर्थ, रिचर्ड मैथीसन के उपन्यास आई एम लेजंड पर आधारित 1964 की एक इतालवी डरावनी / विज्ञान कल्पनात्मक फिल्म. फिल्म का निर्देशन उबाल्डो रागोना और सिडनी साल्कोव ने किया था और विन्सेंट प्राइस ने इस फिल्म में अभिनय किया था।

- द ओमेगा मैन, बोरिस सगल द्वारा निर्देशित 1971 की एक अंग्रेजी विज्ञान कल्पना वाली फिल्म जो रिचर्ड मैथीसन के उपन्यास, आई एम लेजंड, पर आधारित थी।

- स्मॉलपॉक्स 2002 (2002), एक काल्पनिक बीबीसी डोकुड्रामा

इन्हें भी देखें

संपादित करें

|

|

सन्दर्भ

संपादित करेंनोट्स

संपादित करें- ↑ "Why COVID-19 is not like Spanish flu". मूल से 18 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 अप्रैल 2020.

- ↑ "हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस को घोषित किया महामारी". ET Online. 12 March 2020.

- ↑ विश्वमारी चेतावनी के वर्तमान डब्ल्यूएचओ चरण विश्व स्वास्थ्य संगठन 2009

- ↑ "2009 के इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारी पर डब्ल्यूएचओ का पत्रकार सम्मलेन" (PDF). मूल से 6 नवंबर 2009 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "डब्ल्यूएचओ के विश्वमारी के चरणों का विवरण और मुख्य कार्य" (PDF). मूल से 9 मई 2009 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 9 मई 2009.

- ↑ "एक सम्पूर्ण उद्योग एक महामारी (डेर स्पीगल) की प्रतीक्षा कर रहा है". मूल से 13 अगस्त 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "एडब्ल्यूएचओ (AWHO) की तरफ से 'स्वाइन फ्लू विश्वमारी की घोषणा'". Archived 2020-04-08 at the वेबैक मशीन बीबीसी न्यूज़. 11 जून 2009.

- ↑ [http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703429304575095743102260012.html समाप्त हो चुके फ्लू का मौसम एच1एन1 के मामलों में कमी आई है, मौसमी फ्लू अब दिखाई नहीं दे रहे हैं और डॉक्टर इसके कारण को न जानने की वजह से आश्चर्यचकित हैं] Archived 2010-10-09 at the वेबैक मशीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, 2 मार्च 2010, बेट्सी मैकके

- ↑ [http://www.msnbc.msn.com/id/36421914/ डब्ल्यूएचओ ने फ्लू विश्वमारी से निपटने में की गई गलतियों को मान लिया: इस एजेंसी पर सारी दुनिया में फैलने वाले विषाणु के खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था] Archived 2010-04-20 at the वेबैक मशीन, MSNBC.com की समाचार सेवा, सोमवार, 12 अप्रैल 2010 सुबह 11 बजकर 15 मिनट सीटी पर अपडेट किया गया

- ↑ आनुवंशिक अध्ययन से पता चलता है कि यह विषाणु हैती के रास्ते अमेरिका पहुंच गया। Archived 2011-08-11 at the वेबैक मशीन लॉस एंजिल्स टाइम्स. 30 अक्टूबर 2007.

- ↑ "दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य विभाग अध्ययन, 2006". मूल से 4 अगस्त 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ अप्रीका में एड्स टोल 100 मिलियन तक पहुंच सकता है। Archived 2012-11-11 at the वेबैक मशीन वॉशिंगटन पोस्ट. 4 जून 2006.

- ↑ "यूएन के अनुसार एड्स से 90 मिलियन अफ्रीकियों की मौत हो सकती है". मूल से 14 सितंबर 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "प्राचीन एथेनियन प्लेग, टाइफाइड साबित हुआ है" Archived 2007-10-13 at the वेबैक मशीन साइंटिफिक अमेरिकन. 25 जनवरी 2006.

- ↑ यूरोप में कहर ढाने वाली पिछली विश्वमारियां. Archived 2017-10-07 at the वेबैक मशीन बीबीसी न्यूज़, 7 नवम्बर 2005

- ↑ "कैम्ब्रिज सूची पृष्ठ "प्लेग एण्ड द एंड ऑफ़ एंटिक्विटी"". मूल से 26 जून 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जून 2020.

- ↑ "प्लेग एण्ड द एंड ऑफ़ एंटिक्विटी" Archived 2011-07-16 at the वेबैक मशीन पुस्तक के उद्धरण, लेस्टर के. लिटिल, संस्करण, प्लेग एण्ड द एंड ऑफ़ एंटिक्विटी: द पैन्डेमिक ऑफ़ 541-750, कैम्ब्रिज, 2006. ISBN 0-521-84639-0

- ↑ "Plague, Plague Information, Black Death Facts, News, Photos

National Geographic". Science.nationalgeographic.com. मूल से 26 जून 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 नवंबर 2008. - ↑ न्यू एमओएल आर्कियोलॉजी मोनोग्राफ: ब्लैक डेथ सीमेट्री. Archived 2009-09-28 at the वेबैक मशीन आर्कियोलॉजी ऐट द म्यूज़ियम ऑफ़ लन्दन.

- ↑ डेथ ऑन ए ग्रैंड स्केल. Archived 2009-09-03 at the वेबैक मशीन मेडहन्टर्स.

- ↑ स्टीफन बैरी और नॉर्बर्ट ग्वाल्डे, एल'हिस्टोयर n°310, जून 2006, पीपी. 45–46, कहता है "एक-तिहाई और दो-तिहाई के बीच", रॉबर्ट गॉटफ्राइड (1983). डिक्शनरी ऑफ़ द मिडिल एज्स में "ब्लैक डेथ", खण्ड 2, पीपी. 257–67, कहता है "25 और 45 प्रतिशत के बीच".

- ↑ प्लेग - लवटुनो 1911 Archived 2013-06-07 at the वेबैक मशीन. 1911encyclopedia.org.

- ↑ ""इंग्लैंड 1348-1665 में राष्ट्रीय प्लेग महामारियों की एक सूची"". मूल से 4 मई 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ Jo Revill (मई 16, 2004). "Black Death blamed on man, not rats | UK news | The Observer". London: The Observer. मूल से 23 जून 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 नवंबर 2008.

- ↑ "Texas Department of State Health Services, History of Plague". Dshs.state.tx.us. मूल से 11 अप्रैल 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 नवंबर 2008.

- ↑ "BBC

History

Black Death". bbc.co.uk. मूल से 26 जून 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 नवंबर 2008. - ↑ लन्दन का महाप्लेग, 1665. Archived 2010-08-08 at the वेबैक मशीन हार्वर्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालय, मुक्त संग्रह कार्यक्रम: छूत.

- ↑ प्लेग Archived 2009-02-17 at the वेबैक मशीन. विश्व स्वास्थ्य संगठन.

- ↑ सैन फ्रांसिस्को 1900-1909 में बूबोनिक प्लेग का प्रकोप Archived 2010-03-18 at the वेबैक मशीन. ए साइंस ओडिसी. पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (पीबीएस (PBS)).

- ↑ इंसानी प्लेग -- प्लेग संयुक्त राज्य अमेरिका, 1993-1994 Archived 2010-04-06 at the वेबैक मशीन, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एण्ड प्रिवेंशन

- ↑ "चेचक: आफत का उन्मूलन". मूल से 17 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ चेचक: एक विश्वव्यापी संकट का उन्मूलन करने की लड़ाई Archived 2008-09-07 at the वेबैक मशीन, डेविड ए. कोप्लोव

- ↑ ग्रेग लैंग, "1770 के दशक में उत्तरी अमेरिका के उत्तर-पश्चिम तट पर रहने वाले मूल अमेरिकियों पर चेचक महामारी का कहर" Archived 2008-05-26 at the वेबैक मशीन, 23 जनवरी 2003, HistoryLink.org, ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ वॉशिंगटन स्टेट हिस्ट्री, 2 जून 2008 को एक्सेस किया गया

- ↑ Houston CS, Houston S (2000). "The first smallpox epidemic on the Canadian Plains: In the fur-traders' words". Can J Infect Dis. 11 (2): 112–5. PMID 18159275. पी॰एम॰सी॰ 2094753. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ "चेचक और अन्य प्राणघातक यूरेशियाई रोगाणुओं की कहानी". मूल से 29 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "स्टेसी गुडलिंग, "नई दुनिया के निवासियों पर यूरोपीय बीमारियों का असर"". मूल से 10 मई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "इतिहास के माध्यम से चेचक". मूल से 29 अक्तूबर 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "न्यूजीलैंड ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य". मूल से 12 जून 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ ईस्टर द्वीप की प्राचीन मूर्तियों की वजह से कैसे सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हुआ? Archived 2008-04-22 at the वेबैक मशीन, द इंडिपेंडेंट

- ↑ "फिजी स्कूल ऑफ़ मेडिसिन". मूल से 20 अक्तूबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ अंडमान की अघन जनजाति पर खसरे का कहर. Archived 2011-08-23 at the वेबैक मशीन बीबीसी न्यूज़. 16 मई 2006.

- ↑ प्रथम निवासियों से मुलाकात, TIMEasia.com, 21 अगस्त 2000

- ↑ उपदंश के साथ कोलंबस के सम्बन्ध को आनुवंशिक अध्ययन का समर्थन Archived 2017-12-03 at the वेबैक मशीन, न्यूयॉर्क टाइम्स, 15 जनवरी 2008

- ↑ हो सकता है कि उपदंश को यूरोप में कोलंबस ने लाया हो Archived 2010-12-03 at the वेबैक मशीन, लाइवसाइंस

- ↑ नोमिनेशन वीओसी (VOC) आर्काइव्स फॉर मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड रजिस्टर Archived 2014-11-25 at the वेबैक मशीन (अंग्रेजी)

- ↑ ""साहिब: भारत में ब्रिटिश सैनिक, 1750-1914, रिचर्ड होम्स द्वारा"". मूल से 30 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "डॉ॰ फ्रांसिस्को डी बाल्मिस और उनकी मिशन ऑफ़ मर्सी, सोसाइटी ऑफ़ फिलीपीन हेल्थ हिस्ट्री". मूल से 23 दिसंबर 2004 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "लेविस कास और रोग की राजनीति: 1832 का भारतीय टीकाकरण अधिनियम". मूल से 5 फ़रवरी 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 15 जून 2020.

- ↑ विजय और रोग या उपनिवेशवाद और स्वास्थ्य? Archived 2008-12-07 at the वेबैक मशीन, ग्रेशम कॉलेज | व्याख्यान और घटनाक्रम

- ↑ WHO Media centre. "Fact sheet N°259: African trypanosomiasis or sleeping sickness".

- ↑ अफ्रीकी जनसंख्या वृद्धि के मूल, जॉन आइलिफ द्वारा, द जर्नल ऑफ़ अफ्रीकन हिस्ट्री, खण्ड 30, अंक 1 (1989), पीपी. 165-169

- ↑ "विश्व जनसंख्या की घड़ी - वर्ल्डमीटर्स". मूल से 12 जनवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "हैजा-जैविक हथियार". मूल से 24 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "न्यूयॉर्क राज्य में 1832 की हैजा महामारी". मूल से 13 मई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "1826-37 की एशियाई हैजा विश्वमारी". मूल से 1 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "संयुक्त राज्य अमेरिका में हैजा विश्वमारी के वर्ष". मूल से 28 अप्रैल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ हैजे की सात विश्वमारियां, cbc.ca, 2 दिसम्बर 2008

- ↑ अ आ न्यूयॉर्क राज्य में 1832 की हैजा विश्वमारी - पृष्ठ 2. Archived 2015-05-18 at the वेबैक मशीन जी. विलियम बियर्डस्ली द्वारा

- ↑ 1846-63 की एशियाई हैजा विश्वमारी. Archived 2016-04-08 at the वेबैक मशीन यूसीएलए स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ.

- ↑ "पूर्वी यूरोपीय प्लेग और महामारियां 1300-1918". मूल से 5 जून 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "हैजा - लवटुनो 1911". मूल से 30 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "The cholera in Spain". New York Times. 20 जून 1890. मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 8 दिसंबर 2008.

- ↑ Barry, John M. (2004). The Great Influenza: The Epic Story of the Greatest Plague in History. Viking Penguin. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-670-89473-7.

- ↑ हैजा: सात विश्वमारियां Archived 2009-06-27 at the वेबैक मशीन, ब्रिटानिका ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया

- ↑ 1990 का दशक: महामारियों के वर्ष Archived 2005-04-20 at the वेबैक मशीन, सोसाइटी ऑफ़ फिलीपीन हेल्थ हिस्ट्री

- ↑ हैजा (विकृतिविज्ञान) Archived 2009-06-27 at the वेबैक मशीन. ब्रिटानिका ऑनलाइन इनसाइक्लोपीडिया.

- ↑ इन्फ्लूएंज़ा निगरानी के 50 साल Archived 2009-05-01 at the वेबैक मशीन. विश्व स्वास्थ्य संगठन.

- ↑ "पैन्डेमिक फ्लू". स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभाग.

- ↑ डब्ल्यू.आई.बी. बेवरिज. (1977) इन्फ्ल्यूएंजा: द लास्ट ग्रेट प्लेग: एन अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ़ डिस्कवरी, न्यूयॉर्क: प्रोडिस्ट. ISBN 0-88202-118-4.

- ↑ Potter, C.W. (2001). "A History of Influenza". Journal of Applied Microbiology. 91 (4): 572–579. PMID 11576290. डीओआइ:10.1046/j.1365-2672.2001.01492.x. अभिगमन तिथि 20 अगस्त 2006. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ सिड्रप (CIDRAP) Archived 2011-09-27 at the वेबैक मशीन लेख पैन्डेमिक इन्फ्लूएंज़ा 29 मई 2008 को अंतिम बार अपडेट किया गया

- ↑ अ आ Taubenberger JK, Morens DM (2006). "1918 Influenza: the mother of all pandemics". Emerg Infect Dis. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 12 (1). मूल से 3 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ स्पेनी फ्लू Archived 2012-05-13 at the वेबैक मशीन, साइंसडेली

- ↑ 1990 के बाद की विश्वमारियां और विश्वमारियों के खतरे. Archived 2011-10-15 at the वेबैक मशीन अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग

- ↑ प्रश्नोत्तरी: स्वाइन फ़्लू. Archived 2019-03-13 at the वेबैक मशीन बीबीसी न्यूज़. 27 अप्रैल 2009.

- ↑ "World health group issues alert Mexican president tries to isolate those with swine flu". Associate Press. अप्रैल 25, 2009. मूल से 3 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अप्रैल 2009.

- ↑ युद्ध और महामारी Archived 2013-07-29 at the वेबैक मशीन. टाइम (TIME) 29 अप्रैल 1940

- ↑ यहां तालिका की एक बड़ी प्रति को देखें: http://www.adept-plm.com/Newsletter/NapoleonsMarch.htm Archived 2011-07-07 at the वेबैक मशीन, लेकिन एडवर्ड टफ्ट, द विजुअल डिस्प्ले ऑफ़ क्वंटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है (लन्दन: ग्राफिक्स प्रेस, 1992)

- ↑ अ आ Joseph M. Conlon. "The historical impact of epidemic typhus" (PDF). मूल (PDF) से 11 जून 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 अप्रैल 2009.

- ↑ सोवियत युद्ध कैदी: द्वितीय विश्व युद्ध के भुलाए जा चुके नाज़ी शिकार Archived 2019-08-03 at the वेबैक मशीन, जोनाथन नॉर द्वारा, दहिस्ट्रीनेट (TheHistoryNet)

- ↑ चेचक और गो-शीतला Archived 2007-06-30 at the वेबैक मशीन. राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र.

- ↑ "UC Davis Magazine, Summer 2006: Epidemics on the Horizon". मूल से 30 मई 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जनवरी 2008.

- ↑ किस तरह चेचक जैसी बीमारियों के विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र को बचाते हैं Archived 2018-06-12 at the वेबैक मशीन, साइंसडेली (ScienceDaily), 1 फ़रवरी 2008

- ↑ "चेचक". डब्ल्यूएचओ तथ्य पत्र. 22-09-2007 को लिया गया।

- ↑ De Cock KM (2001). "(Book Review) The Eradication of Smallpox: Edward Jenner and The First and Only Eradication of a Human Infectious Disease". Nature Medicine. 7: 15–6. डीओआइ:10.1038/83283. मूल से 19 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एण्ड नैशनल इम्युनाइज़ेशन प्रोग्राम. खसरे का इतिहास, ऑनलाइन लेख 2001. http://www.cdc.gov.nip/diseases/measles/history.htm[मृत कड़ियाँ] से उपलब्ध

- ↑ अ आ ई. एफ. टॉरी और आर. एच. योल्केन. 2005. Archived 2013-06-26 at the वेबैक मशीनउनके कीड़े उनके काटने से भी बदतर हैं। Archived 2013-06-26 at the वेबैक मशीनवॉशिंगटन पोस्ट, 3 अप्रैल पृष्ठ Archived 2013-06-26 at the वेबैक मशीनB01. Archived 2013-06-26 at the वेबैक मशीन

- ↑ Stein CE, Birmingham M, Kurian M, Duclos P, Strebel P (2003). "The global burden of measles in the year 2000—a model that uses country-specific indicators". J. Infect. Dis. 187 (Suppl 1): S8–14. PMID 12721886. डीओआइ:10.1086/368114. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद)सीएस1 रखरखाव: एक से अधिक नाम: authors list (link) - ↑ मैन एण्ड माइक्रोब्स: डिजीज एण्ड प्लेग्स इन हिस्ट्री एण्ड मॉडर्न टाइम्स ; आर्नो कार्लेन द्वारा

- ↑ "अमेरिका के विजेताओं की एक मित्र सेना के रूप में खसरा और चेचक" Archived 2009-05-02 at the वेबैक मशीन, कार्लोस रुवाल्काबा द्वारा, थेरेसा एम. बेट्ज़ द्वारा अनुवादित, "एनकाउन्टर्स" में, (दोहरा मुद्दा संख्या 5-6, पीपी. 44-45)

- ↑ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ). तपेदिक तथ्य पत्र N°104 - वैश्विक और क्षेत्रीय घटना. Archived 2013-12-30 at the वेबैक मशीन मार्च 2006, 6 अक्टूबर 2006 को प्राप्त किया गया।

- ↑ रोग नियंत्रण केंद्र. तथ्य पत्र: संयुक्त राज्य अमेरिका में तपेदिक. Archived 2009-04-23 at the वेबैक मशीन 17 मार्च 2005, 6 अक्टूबर 2006 को लिया गया।

- ↑ बहुऔषध प्रतिरोधक तपेदिक Archived 2010-03-09 at the वेबैक मशीन. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र

- ↑ यूरोप और उत्तरी अमेरिका में तपेदिक, 1800-1922. Archived 2010-08-08 at the वेबैक मशीन हार्वर्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालय, मुक्त संग्रह कार्यक्रम: छूत.

- ↑ विकासशील देशों में तपेदिक के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया: नए टीकों के लिए निहितार्थ Archived 2009-09-21 at the वेबैक मशीन. नेचर रिव्यूज़ इम्यूनोलॉजी 5, 661-667 (अगस्त 2005).

- ↑ कुष्ठरोग 'नया खतरा पैदा कर सकता है'. Archived 2018-11-16 at the वेबैक मशीन बीबीसी न्यूज़. 3 अप्रैल 2007.

- ↑ कुष्ठ रोग (हैनसेन्स डिज़ीज़) Archived 2009-08-31 at the वेबैक मशीन.रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एण्ड प्रिवेंशन) (सीडीसी (CDC)).

- ↑ "Leprosy". WHO. मूल से 12 दिसंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 अगस्त 2007.

- ↑ "मध्यकालीन कुष्ठ पुनर्विचार". इंटरनैशनल सोशल साइंस रिव्यू, वसंत-ग्रीष्म, 2006, टिमोथी एस. मिलर, राचेल स्मिथ-सैवेज.

- ↑ Boldsen JL (2005). "Leprosy and mortality in the Medieval Danish village of Tirup". Am. J. Phys. Anthropol. 126 (2): 159–68. PMID 15386293. डीओआइ:10.1002/ajpa.20085. मूल से 16 दिसंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ "Leprosy". Catholic Encyclopedia। (1913)। New York: Robert Appleton Company।

- ↑ मलेरिया के तथ्य Archived 2012-07-15 at the वेबैक मशीन. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र

- ↑ White NJ (2004). "Antimalarial drug resistance". J. Clin. Invest. 113 (8): 1084–92. PMID 15085184. डीओआइ:10.1172/JCI21682. पी॰एम॰सी॰ 385418. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वेक्टर- और रोडेन्ट-जनित रोग. Archived 2016-03-30 at the वेबैक मशीन नॉर्मैन जी. ग्रेट्ज़. विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा.

- ↑ यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वेक्टर- और रोडेन्ट-जनित रोग. Archived 2016-03-30 at the वेबैक मशीन नॉर्मैन जी. ग्रेट्ज़. विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा.

- ↑ प्राचीन रोम में मलेरिया के डीएनए सुराग Archived 2020-02-20 at the वेबैक मशीन. बीबीसी न्यूज़. 20 फ़रवरी 2001.

- ↑ "मलेरिया और रोम". रॉबर्ट सैलेयर्स. ABC.net.au. 29 जनवरी 2003.

- ↑ "पैसिफिक नॉर्थवेस्ट इंडियनों की बदलती दुनिया" Archived 2009-06-19 at the वेबैक मशीन. पैसिफिक नॉर्थवेस्ट अध्ययन केंद्र, वॉशिंगटन विश्वविद्यालय.

- ↑ ""मलेरिया का एक संक्षिप्त इतिहास"". मूल से 28 अप्रैल 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ मलेरिया Archived 2018-03-16 at the वेबैक मशीन. माइकल फिन्केल द्वारा. नैशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन.

- ↑ पीत ज्वर - लवटुनो 1911 Archived 2013-06-05 at the वेबैक मशीन.

- ↑ Arnebeck, Bob (January 30, 2008). "A Short History of Yellow Fever in the US". Benjamin Rush, Yellow Fever and the Birth of Modern Medicine. मूल से 29 अक्तूबर 2002 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4-12-2008.

|accessdate=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ टाइगर मच्छर और स्पेन में पीत जवर और डेंगू का इतिहास Archived 2017-08-04 at the वेबैक मशीन.

- ↑ अफ्रिका'स नेशंस स्टार्ट टु बी देयर ब्रदर्स कीपर्स. Archived 2011-01-24 at the वेबैक मशीन द न्यूयॉर्क टाइम्स, 15 अक्टूबर 1995.

- ↑ दवा-प्रतिरोधी टीबी के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्रियों के प्रयासों में तेजी Archived 2013-12-30 at the वेबैक मशीन. विश्व स्वास्थ्य संगठन .

- ↑ टीबी 'टाइमबम' से निपटने के लिए चीनी सरकार में बिल गेट्स की मौजूदगी. Archived 2009-04-04 at the वेबैक मशीन Guardian.co.uk. 1 अप्रैल 2009

- ↑ क्षय रोग: एक नई विश्वमारी? Archived 2017-06-19 at the वेबैक मशीन. CNN.com.

- ↑ वैज्ञानिकों का कहना है कि औषध प्रतिरोधक प्लेग एक 'प्रमुख खतरा' है Archived 2012-07-19 at the वेबैक मशीन, SciDev.Net

- ↑ शोधकर्ताओं ने अलार्म बजाया: प्लेग के दण्डाणुओं के बहुऔषध प्रतिरोध का प्रसार हो सकता है। Archived 2007-10-14 at the वेबैक मशीन Pasteur.fr

- ↑ Larson E (2007). "Community factors in the development of antibiotic resistance". Annu Rev Public Health. 28: 435–47. PMID 17094768. डीओआइ:10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144020.

- ↑ Klenk; एवं अन्य (2008). "Avian Influenza: Molecular Mechanisms of Pathogenesis and Host Range". Animal Viruses: Molecular Biology. Caister Academic Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-904455-22-6. मूल से 2 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 अक्तूबर 2019. Explicit use of et al. in:

|author=(मदद) - ↑ Kawaoka Y (editor). (2006). Influenza Virology: Current Topics. Caister Academic Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-904455-06-6. मूल से 2 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 अक्तूबर 2019.

- ↑ MacKenzie D (13 अप्रैल 2005). "Pandemic-causing 'Asian flu' accidentally released". New Scientist. मूल से 15 सितंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ "Flu pandemic 'could hit 20% of world's population'". London: guardian.co.uk. 25 मई 2005. मूल से 26 अगस्त 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि मई 21, 2010.

- ↑ "Bird flu is confirmed in Greece". BBC NEWS. 17 अक्टूबर 2005. मूल से 3 अप्रैल 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जनवरी 2010.

- ↑ "Bird Flu Map". BBC NEWS. मूल से 23 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जनवरी 2010.

- ↑ Wheelis M (2002). "Biological warfare at the 1346 siege of Caffa". Emerging Infect. Dis. 8 (9): 971–5. PMID 12194776. पी॰एम॰सी॰ 2732530. मूल से 21 मई 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद) - ↑ Diamond, Jared (1997). Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. W.W. Norton & Company. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-393-03891-2. मूल से 2 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 अक्तूबर 2019.

- ↑ डिक्सन, नेवर कम टु पीस, 152–55; मैककॉनेल, ए कंट्री बिटवीन, 195–96; डाउड, वॉर अंडर हेवेन, 190. संक्रमणरत प्रयास की सफलता में विश्वास करने वाले इतिहासकारों के लिए, देखें - नेस्टर, हॉटी कॉन्क्वेरर्स ", 112; जेनिंग्स, एम्पायर ऑफ़ फ़ॉर्च्यून, 447–48.

- ↑ Christopher Hudson (2 मार्च 2007). "Doctors of Depravity". Daily Mail. मूल से 29 सितंबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2010.

- ↑ अ आ केन अलिबेक और एस. हैंडेलमैन. बायोहैजर्ड: द चिलिंग ट्रु स्टोरी ऑफ़ द लार्जेस्ट कॉवर्ट बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोग्राम इन द वर्ल्ड - टोल्ड फ्रॉम इनसाइड बाई द मैन हू रैन इट. 1999. डेल्टा (2000) ISBN 0-385-33496-6 [1] .

- ↑ विलियम जे ब्रॉड, सोवियत डिफेक्टर के अनुसार चीन का एक कीटाणु संयंत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स, 5 अप्रैल 1999

- ↑ ब्लैक डेथ से मारे जाने वाले अल-कायदा गिरोह 'जैविक हथियार बना रहे थे' Archived 2010-08-25 at the वेबैक मशीन, टेलीग्राफ . 20 जनवरी 2009.

सन्दर्भग्रंथ सूची

संपादित करेंआगे पढ़ें

संपादित करें- स्टीवर्ड की "द नेक्स्ट ग्लोबल थ्रेट: पैन्डेमिक इन्फ्लूएंज़ा".

- अमेरिकन लंग एसोसिएशन. (2007, अप्रैल), बहुऔषध प्रतिरोधक तपेदिक तथ्य पत्र. www.lungusa.org/site/pp.aspx?c=dvLUK9O0E&b=35815 से 29 नवम्बर 2007 को उद्धृत.

- Larson E (2007). "Community factors in the development of antibiotic resistance". Annu Rev Public Health. 28: 435–47. PMID 17094768. डीओआइ:10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144020.

- Bancroft EA (2007). "Antimicrobial resistance: it's not just for hospitals". JAMA. 298 (15): 1803–4. PMID 17940239. डीओआइ:10.1001/jama.298.15.1803. नामालूम प्राचल

|month=की उपेक्षा की गयी (मदद)

- डब्ल्यूएचओ - वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जानकारी का आधिकारिक स्रोत Archived 2018-01-28 at the वेबैक मशीन

- यूरोप में तबाही लाने वाली पिछली विश्वमारियां Archived 2017-10-07 at the वेबैक मशीन

- सीडीसी (CDC): इन्फ्लूएंज़ा विश्वमारी के चरण Archived 2011-05-11 at the वेबैक मशीन

- यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल (ईसीडीसी (ECDC)) Archived 2020-06-02 at the वेबैक मशीन

- विश्वमारियों के नैतिक मुद्दों के बारे में द अमेरिकन जर्नल ऑफ़ बायोएथिक्स का पृष्ठ Archived 2020-09-20 at the वेबैक मशीन