हिन्दी

हिन्दी (नस्तालीक़: ہندی) विश्व की प्रमुख भाषा है और भारत की एक राजभाषा है। केन्द्रीय स्तर पर भारत में सह-आधिकारिक भाषा अंग्रेज़ी है। हिन्दी के मानकीकृत रूप को मानक हिन्दी कहा जाता है। मानक हिन्दी में संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी–फ़ारसी शब्द कम हैं। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा (official language) है क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं उल्लेख या चर्चा नहीं है।[7][8] एथनोलॉग के अनुसार, हिन्दी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।[9] विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की दस शक्तिशाली भाषाओं में से एक है।[10]

| हिन्दी | |

|---|---|

|

हिन्दी या मानक हिंदी | |

देवनागरी लिपि में हिन्दी | |

| बोलने का स्थान | भारत, नेपाल, दक्षिणी अफ़्रीका, और पाकिस्तान व बांग्लादेश(हिन्दुस्तानी के रूप में) |

| तिथि / काल | १९९१ |

| मातृभाषी वक्ता |

61.5 करोड़ [1] द्वितीय भाषा: १२ करोड़ (१९९९)[2] |

| भाषा परिवार | |

| लिपि | |

| राजभाषा मान्यता | |

| औपचारिक मान्यता | None |

| नियंत्रक संस्था | केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय[6] |

| भाषा कोड | |

| आइएसओ 639-1 | hi |

| आइएसओ 639-2 | hin |

| आइएसओ 639-3 | hin |

| लिंग्विस्ट लिस्ट | hin-hin |

| भाषावेधशाला | 59-AAF-qf |

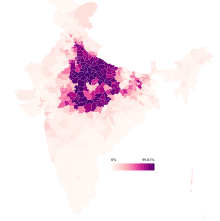

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के प्रथम भाषा स्व-रिपोर्ट किए गए वक्ताओं का वितरण। | |

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के प्रथम भाषा स्व-रिपोर्ट किए गए वक्ताओं का वितरण। | |

भारत की जनगणना २०११ में 57.1% भारतीय जनसंख्या हिन्दी जानती है,[11] जिसमें से 43.63% भारतीय लोगों ने हिन्दी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था।[12][13][14] इसके अतिरिक्त भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू, व्याकरण के आधार पर हिन्दी के समान है, एवं दोनों ही हिन्दुस्तानी भाषा की परस्पर-सुबोध्य रूप हैं। एक विशाल संख्या में लोग हिन्दी और उर्दू दोनों को ही समझते हैं। भारत में हिन्दी, विभिन्न भारतीय राज्यों की 14 आधिकारिक भाषाओं और क्षेत्र की बोलियों का उपयोग करने वाले लगभग 1 अरब लोगों में से अधिकांश की दूसरी भाषा है। हिन्दी भारत में सम्पर्क भाषा का कार्य करती है [11][15] और कुछ हद तक पूरे भारत में सामान्यतः एक सरल रूप में समझी जाने वाली भाषा है। कभी-कभी 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग नौ भारतीय प्रदेशों के सन्दर्भ में भी उपयोग किया जाता है, जिनकी आधिकारिक भाषा हिन्दी है और हिन्दी भाषी बहुमत है, अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर (२०२० से) उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का।[16]bharat ki bhasha

हिन्दी और इसकी बोलियाँ सम्पूर्ण भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत और अन्य देशों में भी लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं।[17] फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात में भी हिन्दी या इसकी मान्य बोलियों का उपयोग करने वाले लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है।[2] फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिन्दी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली।[18][19][20]

'देशी', 'भाखा' (भाषा), 'देशना वचन' (विद्यापति), 'हिन्दवी', 'दक्खिनी', 'रेख़ता', 'आर्यभाषा' (दयानन्द सरस्वती), 'हिन्दुस्तानी', 'खड़ी बोली',[21] 'भारती' आदि हिन्दी के अन्य नाम हैं, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डों में एवं विभिन्न सन्दर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। हिन्दी, यूरोपीय भाषा-परिवार के अन्दर आती है। ये हिन्द ईरानी शाखा की हिन्द आर्य उपशाखा के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

एथ्नोलॉग (2022, 25वां संस्करण) की रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में हिंदी को प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।[22]

नामोत्पत्ति

| इस लेख में सन्दर्भ या स्रोत नहीं दिया गया है। कृपया विश्वसनीय सन्दर्भ या स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री ज्ञानकोश के उपयुक्त नहीं है। इसे हटाया जा सकता है। (फरवरी 2021) स्रोत खोजें: "हिन्दी" – समाचार · अखबार पुरालेख · किताबें · विद्वान · जेस्टोर (JSTOR) |

हिन्दी शब्द का सम्बन्ध संस्कृत शब्द 'सिन्धु' से माना जाता है। 'सिन्धु' सिन्धु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आस-पास की भूमि को सिन्धु कहने लगे। यह सिन्धु शब्द ईरानी में जाकर ‘हिन्दू’, हिन्दी और फिर ‘हिन्द’ हो गया। बाद में ईरानी धीरे-धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिन्द शब्द पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का ईक प्रत्यय लगने से (हिन्द+ईक) ‘हिन्दीक’ बना जिसका अर्थ है ‘हिन्द का’। यूनानी शब्द ‘इण्डिका’ या लैटिन 'इण्डेया' या अंग्रेजी शब्द ‘इण्डिया’ आदि इस ‘हिन्दीक’ के ही दूसरे रूप हैं। हिन्दी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफ़ुद्दीन यज्दी’ के ‘जफ़रनामा’(1424) में मिलता है। प्रमुख उर्दू लेखकों ने 19वीं सदी की सूचना तक अपनी भाषा को हिंदी या हिंदवी के रूप में संदर्भित करते रहे।[23]

प्रोफ़ेसर महावीर सरन जैन ने अपने "हिन्दी एवं उर्दू का अद्वैत" शीर्षक आलेख में हिन्दी की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए कहा है कि ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में 'स्' ध्वनि नहीं बोली जाती थी बल्कि 'स्' को 'ह्' की तरह बोला जाता था। जैसे संस्कृत शब्द 'असुर' का अवेस्ता में सजाति समकक्ष शब्द 'अहुर' था। अफ़ग़ानिस्तान के बाद सिन्धु नदी के इस पार हिन्दुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फ़ारसी साहित्य में भी 'हिन्द', 'हिन्दुश' के नामों से पुकारा गया है तथा यहाँ की किसी भी वस्तु, भाषा, विचार को विशेषण के रूप में 'हिन्दीक' कहा गया है जिसका मतलब है 'हिन्द का' या 'हिन्द से'। यही 'हिन्दीक' शब्द अरबी से होता हुआ ग्रीक में 'इण्डिके', 'इण्डिका', लैटिन में 'इण्डेया' तथा अंग्रेज़ी में 'इण्डिया' बन गया। दूसरा एक भावना के मुताबिक़, अरबी هندية हिन्दीया लफ़्ज़ के साधारण लैटिनी कृत रूप है इंडिया India. जैसे Hindiyyah (मूल अरबी)> Hindia साधारणीकृत >India लैटिनीकृत. अरबी एवं फ़ारसी साहित्य में भारत (हिन्द) में बोली जाने वाली भाषाओं के लिए 'ज़ुबान-ए-हिन्दी' पद का उपयोग हुवा है। भारत आने के बाद अरबी-फ़ारसी बोलने वालों ने 'ज़ुबान-ए-हिन्दी', 'हिन्दी ज़ुबान' अथवा 'हिन्दी' का प्रयोग दिल्ली-आगरा के चारों ओर बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में किया।

भाषायी उत्पत्ति और इतिहास

हिन्दी भाषा का इतिहास लगभग एक सहस्र वर्ष पुराना माना गया है। हिन्दी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अन्तिम अवस्था 'अवहट्ठ से हिन्दी का उद्भव स्वीकार करते हैं। [24] चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' ने इसी अवहट्ट को 'पुरानी हिन्दी' नाम दिया।

अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जन्मकाल के समय को संक्रान्तिकाल कहा जा सकता है। हिन्दी का स्वरूप शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। १००० ई॰ के आसपास इसकी स्वतन्त्र सत्ता का परिचय मिलने लगा था, जब अपभ्रंश भाषाएँ साहित्यिक सन्दर्भों में प्रयोग में आ रही थीं। यही भाषाएँ बाद में विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में अभिहित हुईं। अपभ्रंश का जो भी कथ्य रूप था - वही आधुनिक बोलियों में विकसित हुआ।

अपभ्रंश के सम्बन्ध में ‘देशी’ शब्द की भी बहुधा चर्चा की जाती है। वास्तव में ‘देशी’ से देशी शब्द एवं देशी भाषा दोनों का बोध होता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में उन शब्दों को ‘देशी’ कहा है जो संस्कृत के तत्सम एवं सद्भव रूपों से भिन्न हैं। ये ‘देशी’ शब्द जनभाषा के प्रचलित शब्द थे, जो स्वभावतः अप्रभंश में भी चले आए थे। जनभाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती, परन्तु व्याकरण को जनभाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है। प्राकृत-व्याकरणों ने संस्कृत के ढाँचे पर व्याकरण लिखे और संस्कृत को ही प्राकृत आदि की प्रकृति माना। अतः जो शब्द उनके नियमों की पकड़ में न आ सके, उनको देशी संज्ञा दी गयी।

अंग्रेजी काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय हिन्दी के विकास में एक नयी चेतना आयी। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के समय महात्मा गाँधी सहित अनेक नेताओं ने भारतीय एकता के लिये हिन्दी के विकास का समर्थन किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के प्रयासों से हिन्दी को एक नयी ऊँचाई मिली। भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। [25]

शैलियाँ

भाषाशास्त्र के अनुसार हिन्दी के चार प्रमुख रूप या शैलियाँ हैं :

- मानक हिन्दी - हिन्दी का मानकीकृत रूप, जिसकी लिपि देवनागरी है। इसमें संस्कृत भाषा के कई शब्द है, जिन्होंने फ़ारसी और अरबी के कई शब्दों की जगह ले ली है। इसे 'शुद्ध हिन्दी' भी कहते हैं। यह खड़ीबोली पर आधारित है, जो दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में बोली जाती थी।

- दक्षिणी - उर्दू-हिन्दी का वह रूप जो हैदराबाद और उसके आसपास की जगहों में बोला जाता है। इसमें फ़ारसी-अरबी के शब्द उर्दू की अपेक्षा कम होते हैं।

- रेख्ता - उर्दू का वह रूप जो शायरी में प्रयुक्त होता था।

- उर्दू - हिन्दी का वह रूप जो देवनागरी लिपि के बजाय फ़ारसी-अरबी लिपि में लिखा जाता है। इसमें संस्कृत के शब्द कम होते हैं, और फ़ारसी-अरबी के शब्द अधिक। यह भी खड़ीबोली पर ही आधारित है।[26]

हिन्दी और उर्दू दोनों को मिलाकर हिन्दुस्तानी भाषा कहा जाता है। हिन्दुस्तानी मानकीकृत हिन्दी और मानकीकृत उर्दू के बोलचाल की भाषा है। इसमें शुद्ध संस्कृत और शुद्ध फ़ारसी-अरबी दोनों के शब्द कम होते हैं और तद्भव शब्द अधिक। उच्च हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है (अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान)। यह इन भारतीय राज्यों की भी राजभाषा है : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इन राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हिन्दी भाषी राज्यों से लगते अन्य राज्यों में भी हिन्दी बोलने वालों की अच्छी संख्या है। उर्दू पाकिस्तान की और भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की राजभाषा है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली में द्वितीय राजभाषा है। यह लगभग सभी ऐसे राज्यों की सह-राजभाषा है; जिनकी मुख्य राजभाषा हिन्दी है।

हिन्दी एवं उर्दू

भाषाविद हिन्दी एवं उर्दू को एक ही भाषा समझते हैं। हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है। उर्दू, नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर फ़ारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव अधिक है। हालाँकि व्याकरणिक रूप से उर्दू और हिन्दी में कोई अन्तर नहीं है परन्तु कुछ विशेष क्षेत्रों में शब्दावली के स्रोत (जैसा कि ऊपर लिखा गया है) में अन्तर है। कुछ विशेष ध्वनियाँ उर्दू में अरबी और फ़ारसी से ली गयी हैं और इसी प्रकार फ़ारसी और अरबी की कुछ विशेष व्याकरणिक संरचनाएँ भी प्रयोग की जाती हैं। उर्दू और हिन्दी खड़ीबोली की दो आधिकारिक शैलियाँ हैं।

मानकीकरण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हिन्दी और देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रयास हुये हैं :-

- हिन्दी व्याकरण का मानकीकरण

- वर्तनी का मानकीकरण

- शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा देवनागरी का मानकीकरण

- वैज्ञानिक ढंग से देवनागरी लिखने के लिये एकरूपता के प्रयास

- यूनिकोड का विकास

बोलियाँ

हिन्दी का क्षेत्र विशाल है तथा हिन्दी की अनेक बोलियाँ (उपभाषाएँ) हैं। इनमें से कुछ में अत्यन्त उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना भी हुई है। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख हैं। ये बोलियाँ हिन्दी की विविधता हैं और उसकी शक्ति भी। वे हिन्दी की जड़ों को गहरा बनाती हैं। हिन्दी की बोलियाँ और उन बोलियों की उपबोलियाँ हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परम्परा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए हैं वरन स्वतन्त्रता संग्राम, जनसंघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के विरुद्ध भी उसका रचना संसार सचेत है।[27]

हिन्दी की बोलियों में प्रमुख हैं- अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुन्देली, बघेली, भोजपुरी, हरयाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाउँनी, मगही आदि। किन्तु हिन्दी के मुख्य दो भेद हैं - पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी।

लिपि

हिन्दी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे नागरी के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है।

शब्दावली

हिन्दी शब्दावली में मुख्यतः चार वर्ग हैं।

- तत्सम शब्द – ये वे शब्द हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। जैसे अग्नि, दुग्ध, दन्त, मुख। (परन्तु हिन्दी में आने पर ऐसे शब्दों से विसर्ग का लोप हो जाता है जैसे संस्कृत 'नामः' हिन्दी में केवल 'नाम' हो जाता है।[28])

- तद्भव शब्द – ये वे शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत या प्राकृत में हुआ था, लेकिन उनमें बहुत ऐतिहासिक बदलाव आया है। जैसे आग, दूध, दाँत, मुँह।

- देशज शब्द – देशज का अर्थ है 'जो देश में ही उपजा या बना हो'। तो देशज शब्द का अर्थ हुआ जो न तो विदेशी भाषा का हो और न किसी दूसरी भाषा के शब्द से बना हो। ऐसा शब्द जो न संस्कृत का हो, न संस्कृत-शब्द का अपभ्रंश हो। ऐसा शब्द किसी प्रदेश (क्षेत्र) के लोगों द्वारा बोल-चाल में य़ों ही बना लिया जाता है। जैसे खटिया, लुटिया।

- विदेशी शब्द – इसके अतिरिक्त हिन्दी में कई शब्द अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि से भी आये हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं।

जिस हिन्दी में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी के शब्द लगभग पूर्ण रूप से हटा कर तत्सम शब्दों को ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे "शुद्ध हिन्दी" या "मानकीकृत हिन्दी" कहते हैं।

हिन्दी स्वरविज्ञान

देवनागरी लिपि में हिन्दी की ध्वनियाँ इस प्रकार हैं :

स्वर

ये स्वर आधुनिक हिन्दी (खड़ीबोली) के लिये दिये गये हैं।

| वर्णाक्षर | “प” के साथ मात्रा | आईपीए उच्चारण | "प्" के साथ उच्चारण | ISO समतुल्य | अंग्रेज़ी समतुल्य | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| अ | प | / ə / | / pə / | a | बीच का मध्य प्रसृत स्वर | |

| आ | पा | / ɑ: / | / pɑ: / | ā | दीर्घ विवृत पश्व प्रसृत स्वर | |

| इ | पि | / ɪ / | / pɪ / | i | ह्रस्व संवृत अग्र प्रसृत स्वर | |

| ई | पी | / i: / | / pi: / | ī | दीर्घ संवृत अग्र प्रसृत स्वर | |

| उ | पु | / ʊ / | / pʊ / | u | ह्रस्व संवृत पश्व वर्तुल स्वर | |

| ऊ | पू | / u: / | / pu: / | ū | दीर्घ संवृत पश्व वर्तुल स्वर | |

| ए | पे | / e: / | / pe: / | e | दीर्घ अर्धसंवृत अग्र प्रसृत स्वर | |

| ऐ | पै | / ɛ: / | / pɛ: / | ai | दीर्घ लगभग-विवृत अग्र प्रसृत स्वर | |

| ओ | पो | / ο: / | / pο: / | o | दीर्घ अर्धसंवृत पश्व वर्तुल स्वर | |

| औ | पौ | / ɔ: / | / pɔ: / | au | दीर्घ अर्धविवृत पश्व वर्तुल स्वर |

इसके अलावा हिन्दी और संस्कृत में ये वर्णाक्षर भी स्वर माने जाते हैं :

- ऋ — इसका उच्चारण संस्कृत में /r̩/ था मगर आधुनिक हिन्दी में इसे /ɻɪ/ उच्चारित किया जाता है ।

- अं — पंचम वर्ण - ङ्, ञ्, ण्, न्, म् का नासिकीकरण करने के लिए (अनुस्वार)

- अँ — स्वर का अनुनासिकीकरण करने के लिए (चंद्र बिंदु)

- अः — अघोष "ह्" (निःश्वास) के लिए (विसर्ग)

व्यंजन

जब किसी स्वर प्रयोग ना हो तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूप से 'अ' स्वर माना जाता है। स्वर के ना होना व्यंजन के नीचे हलन्त् या विराम लगाके दर्शाया जाता है। जैसे क् /k/, ख् /kʰ/, ग् /g/ और घ् /gʱ/।

| अल्पप्राण अघोष |

महाप्राण अघोष |

अल्पप्राण घोष |

महाप्राण घोष |

नासिक्य | |

|---|---|---|---|---|---|

| कण्ठ्य | क / kə / |

ख / khə / |

ग / gə / |

घ / gɦə / |

ङ / ŋə / |

| तालव्य | च / tʃə / |

छ /tʃhə/ |

ज / dʒə / |

झ / dʒɦə / |

ञ / ɲə / |

| मूर्धन्य | ट / ʈə / |

ठ / ʈhə / |

ड / ɖə / |

ढ / ɖɦə / |

ण / ɳə / |

| दन्त्य | त / t̪ə / |

थ / t̪hə / |

द / d̪ə / |

ध / d̪ɦə / |

न / nə / |

| ओष्ठ्य | प / pə / |

फ / phə / |

ब / bə / |

भ / bɦə / |

म / mə / |

| तालव्य | मूर्धन्य | दन्त्य/ वर्त्स्य |

कण्ठोष्ठ्य/ काकल्य | |

|---|---|---|---|---|

| अन्तस्थ | य / jə / |

र / rə / |

ल / lə / |

व / ʋə / |

| ऊष्म/ संघर्षी |

श / ʃə / |

ष / ʂə / |

स / sə / |

ह / ɦə / |

- ध्यातव्य

- इनमें से ळ (मूर्धन्य पार्विक अन्तस्थ) एक अतिरिक्त व्यंजन है जिसका प्रयोग हिन्दी में नहीं होता है। मराठी और वैदिक संस्कृत में सभी का प्रयोग किया जाता है।

- संस्कृत में ष का उच्चारण ऐसे होता था : जीभ की नोक को मूर्धा (मुँह की छत) की ओर उठाकर श जैसी आवाज करना। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनि शाखा कुछ वाक़्यात में ष का उच्चारण ख की तरह करना मान्य था। आधुनिक हिन्दी में ष का उच्चारण पूरी तरह श की तरह होता है।

- हिन्दी में ण का उच्चारण कभी-कभी ड़ँ की तरह होता है, यानी कि जीभ मुँह की छत को एक जोरदार ठोकर मारती है। परन्तु इसका शुद्ध उच्चारण जिह्वा को मूर्धा (मुँह की छत. जहाँ से 'ट' का उच्चार करते हैं) पर लगा कर न की तरह का अनुनासिक स्वर निकालकर होता है।

विदेशी ध्वनियाँ

ये ध्वनियाँ मुख्यत: अरबी और फ़ारसी भाषाओं से लिये गये शब्दों के मूल उच्चारण में होती हैं। इनका स्रोत संस्कृत नहीं है। देवनागरी लिपि में ये सबसे करीबी देवनागरी वर्ण के नीचे बिन्दु (नुक़्ता) लगाकर लिखे जाते हैं।

| वर्णाक्षर (आईपीए उच्चारण) |

उदाहरण | वर्णन |

|---|---|---|

| क़ (/ q /) | क़त्ल | अघोष अलिजिह्वीय स्पर्श |

| ख़ (/ x /) | ख़ास | अघोष अलिजिह्वीय या कण्ठ्य संघर्षी |

| ग़ (/ ɣ /) | ग़ैर | घोष अलिजिह्वीय या कण्ठ्य संघर्षी |

| फ़ (/ f /) | फ़र्क | अघोष दन्त्यौष्ठ्य संघर्षी |

| ज़ (/ z /) | ज़ालिम | घोष वर्त्स्य संघर्षी |

व्याकरण

अन्य सभी भारतीय भाषाओं की तरह हिन्दी में भी कर्ता-कर्म-क्रिया वाला वाक्यविन्यास है। हिन्दी में दो लिंग होते हैं — पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक वस्तुओं का लिंग भाषा परम्परानुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। क्रिया के रूप कर्ता के लिंग पर निर्भर करता है। हिन्दी में दो वचन होते हैं — एकवचन और बहुवचन। क्रिया वचन-से भी प्रभावित होती है। विशेषण विशेष्य-के पहले लगता है।

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

जनसांख्यिकी

भारत की जनगणना २०११ में 57.1% भारतीय आबादी हिन्दी जानती है[11] जिसमें से 43.63% भारतीय लोगों ने हिन्दी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा घोषित किया था।[30][31][32] भारत के बाहर, हिन्दी बोलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 8,63,077[33][34]; मॉरीशस में 6,85,170; दक्षिण अफ़्रीका में 8,90,292; यमन में 2,32,760; युगांडा में 1,47,000; सिंगापुर में 5000; नेपाल में 8 लाख; जर्मनी में 30,000 हैं। न्यूजीलैंड में हिन्दी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है।[35]

भारत में उपयोग

सम्पर्क भाषा

भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के मध्य परस्पर विचार-विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को सम्पर्क भाषा कहा जाता है। अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही हिन्दी पूरे भारत की सम्पर्क भाषा बनी हुई है।[36] अपने सीमित रूप –प्रशासनिक भाषा के रूप – में हिन्दी व्यवहार में भिन्न भाषाभाषियों के बीच परस्पर सम्प्रेषण का माध्यम बनी हुई है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली (बॉलीवुड के कारण) देशभाषा हिन्दी है, यह राजभाषा भी है तथा सारे देश को जोड़ने वाली सम्पर्क भाषा भी।

राजभाषा

हिन्दी भारत की राजभाषा है। 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था।

राष्ट्रभाषा

भारत की स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद भी बहुत से लोग हिन्दी को 'राष्ट्रभाषा' कहते आये हैं (उदाहरणतः, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे आदि) किन्तु भारतीय संविधान में 'राष्ट्रभाषा' का उल्लेख नहीं हुआ है और इस दृष्टि से हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने का कोई अर्थ नहीं है।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने के एक हिमायती महात्मा गांधी भी थे, जिन्होंने 29 मार्च 1918 को इन्दौर में आठवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उस समय उन्होंने अपने सार्वजनिक उद्बोधन में पहली बार आह्वान किया था कि हिन्दी को ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिये। उन्होने यह भी कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है। [37] उन्होने तो यहाँ तक कहा था कि हिन्दी भाषा का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। आजाद हिन्द फौज का राष्ट्रगान 'शुभ सुख चैन' भी "हिन्दुस्तानी" में था। उनका अभियान गीत 'कदम कदम बढ़ाए जा' भी इसी भाषा में था, परन्तु सुभाष चन्द्र बोस हिन्दुस्तानी भाषा के संस्कृतकरण के पक्षधर नहीं थे, अतः शुभ सुख चैन को जनगणमन के ही धुन पर, बिना कठिन संस्कृत शब्दावली के बनाया गया था।

पूर्वोत्तर भारत में

पूर्वोत्तर भारत में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ तथा बोलियाँ हैं। इनमें बोड़ो, कछारी, जयन्तिया, कोच, त्रिपुरी, गारो, राभा, देउरी, दिमासा, रियांग, लालुंग, नागा, मिजो, त्रिपुरी, जामातिया, खासी, कार्बी, मिसिंग, निशी, आदी, आपातानी, इत्यादि प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर की भाषाओं में से केवल असमिया, बोड़ो और मणिपुरी को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान मिला है। सभी राज्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिकांश प्रवासी हिन्दी भाषियों द्वारा आपस में किया जाता है।[38]

पूर्वोत्तर में हिन्दी का औपचारिक रूप से प्रवेश वर्ष 1934 में हुआ, जब महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन सभा की स्थापना हेतु असम आये। उस समय गड़मूड़ (माजुली) के सत्राधिकार (वैष्णव धर्मगुरू) एवं स्वतन्त्रता सेनानी पीताम्बर देव गोस्वामी के आग्रह पर गांधी जी सन्तुष्ट होकर बाबा राघव दास को हिन्दी प्रचारक के रूप में असम भेजा। वर्ष 1938 में असम हिन्दी प्रचार समिति की स्थापना गुवाहाटी में हुई। यह समिति आगे चलकर असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनी। आम लोगों में हिन्दी भाषा तथा साहित्य के प्रचार-प्रसार करने हेतु- प्रबोध, विशारद, प्रवीण, आदि परीक्षाओं का आयोजन इस समिति के द्वारा होता आ रहा है।

पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी की स्थिति दिनों-दिन सबल होती जा रही है और यह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आजकल अरुणाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिन्दी बोली जाने लगी है। [39][40]हिन्दी का प्रचार-प्रसार तथा उसकी लोकप्रियता एवं व्यावहारिकता टी.वी. (धारावाहिक, विज्ञापन), सिनेमा, आकाशवाणी, पत्रकारिता, विद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्च शिक्षा में हिन्दी भाषा के प्रयोग द्वारा बढ़ रही है।[41][42]

भारत के बाहर

सन् 1998 के पूर्व, मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आँकड़े मिलते थे, उनमें हिन्दी को तीसरा स्थान दिया जाता था। सन् 1997 में 'सैंसस ऑफ़ इण्डिया' का भारतीय भाषाओं के विश्लेषण का ग्रन्थ प्रकाशित होने तथा संसार की भाषाओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए यूनेस्को द्वारा सन् 1998 में भेजी गई यूनेस्को प्रश्नावली के आधार पर उन्हें भारत सरकार के केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर महावीर सरन जैन द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद अब विश्व स्तर पर यह स्वीकृत है कि मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से संसार की भाषाओं में चीनी भाषा के बाद हिन्दी का दूसरा स्थान है। चीनी भाषा के बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषा से अधिक है किन्तु चीनी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिन्दी की अपेक्षा सीमित है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्षेत्र हिन्दी की अपेक्षा अधिक है किन्तु मातृभाषियों की संख्या अंग्रेजी भाषियों से अधिक है।

विश्वभाषा बनने के सभी गुण हिन्दी में विद्यमान हैं।[43] बीसवीं सदी के अन्तिम दो दशकों में हिन्दी का अन्तरराष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है।[44] हिन्दी एशिया के व्यापारिक जगत् में धीरे-धीरे अपना स्वरूप बिम्बित कर भविष्य की अग्रणी भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही है।[45] वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्र में हिन्दी की माँग जिस तेजी से बढ़ी है वैसी किसी और भाषा में नहीं। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों तथा सैकड़ों छोटे-बड़े केन्द्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था हुई है। विदेशों में 25 से अधिक पत्र-पत्रिकाएँ लगभग नियमित रूप से हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। यूएई के 'हम एफ़-एम' सहित अनेक देश हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डॉयचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिन्दी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

दिसम्बर 2016 में विश्व आर्थिक मंच ने 10 सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाओं की जो सूची जारी की है उसमें हिन्दी भी एक है।[10] इसी प्रकार 'कोर लैंग्वेजेज' नामक साइट ने 'दस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषाओं'[46] में हिन्दी को स्थान दिया था। के-इण्टरनेशनल ने वर्ष 2017 के लिये सीखने योग्य सर्वाधिक उपयुक्त नौ भाषाओं[47] में हिन्दी को स्थान दिया है।

हिन्दी का एक अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने और विश्व हिन्दी सम्मेलनों के आयोजन को संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से 11 फरवरी 2008 को विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना की गयी थी। संयुक्त राष्ट्र रेडियो अपना प्रसारण हिन्दी में भी करना आरम्भ किया है। हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाये जाने के लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है। अगस्त 2018 से संयुक्त राष्ट्र ने साप्ताहिक हिन्दी समाचार बुलेटिन आरम्भ किया है। [48]

डिजिटिकरण और कम्प्यूटर क्रान्ति

कम्प्यूटर और इण्टरनेट ने पिछले वर्षों में विश्व में सूचना क्रान्ति ला दी है। आज कोई भी भाषा कम्प्यूटर (तथा कम्प्यूटर सदृश अन्य उपकरणों) से दूर रहकर लोगों से जुड़ी नहीं रह सकती। कम्प्यूटर के विकास के आरम्भिक काल में अंग्रेजी को छोड़कर विश्व की अन्य भाषाओं के कम्प्यूटर पर प्रयोग की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया जिसके कारण सामान्य लोगों में यह गलत धारणा फैल गयी कि कम्प्यूटर अंग्रेजी के सिवा किसी दूसरी भाषा (लिपि) में काम ही नहीं कर सकता। किन्तु यूनिकोड (Unicode) के पदार्पण के बाद स्थिति बहुत तेजी से बदल गयी।[49] 19 अगस्त 2009 में गूगल ने कहा की हर 5 वर्षों में हिन्दी की सामग्री में 94% बढ़ोतरी हो रही है।[50]

हिन्दी की इण्टरनेट पर अच्छी उपस्थिति है। गूगल जैसे सर्च इंजन हिन्दी को प्राथमिक भारतीय भाषा के रूप में पहचानते हैं। इसके साथ ही अब अन्य भाषा के चित्र में लिखे शब्दों का भी अनुवाद हिन्दी में किया जा सकता है।[51] फरवरी 2018 में एक सर्वेक्षण के हवाले से खबर आयी कि इण्टरनेट की दुनिया में हिन्दी ने भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अंग्रेजी को पछाड़ दिया है। यूथ4वर्क की इस सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस आशा को सही साबित किया है कि जैसे-जैसे इण्टरनेट का प्रसार छोटे शहरों की ओर बढ़ेगा, हिन्दी और भारतीय भाषाओं की दुनिया का विस्तार होता जाएगा। [52]

इस समय हिन्दी में सजाल (वेबसाइट), चिट्ठे (ब्लॉग), विपत्र (ईमेल), गपशप (चैट), खोज (वेब-सर्च), सरल मोबाइल सन्देश (एसएमएस) तथा अन्य हिन्दी सामग्री उपलब्ध हैं। इस समय [[Hindi Computing Resources on the Internet|अन्तरजाल पर हिन्दी में संगणन (कम्प्यूटिंग) के संसाधनों की भी भरमार है और नित नये कम्प्यूटिंग उपकरण आते जा रहे हैं।[53][54] लोगों में इनके बारे में जानकारी देकर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है ताकि अधिकाधिक लोग कम्प्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग करते हुए अपना, हिन्दी का और पूरे हिन्दी समाज का विकास करें। शब्दनगरी जैसी नई सेवाओं का प्रयोग करके लोग अच्छे हिन्दी साहित्य का लाभ अब इण्टरनेट पर भी उठा सकते हैं।[55] [56] चैटजीपीटी और जेमिनी कृत्रिम बुद्धिमान समग्री सर्जकों से हिंदी में प्रश्न पूछा जा सकता हैं और वे हिंदी में उत्तर भी देते हैं।

जनसंचार

मुम्बई में स्थित "बॉलीवुड" हिन्दी फ़िल्म उद्योग पर भारत के करोड़ो लोगों की धड़कनें टिकी रहती हैं। हर चलचित्र में कई गाने होते हैं। हिन्दी और उर्दू (खड़ीबोली) के साथ साथ अवधी, बम्बइया हिन्दी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसी बोलियाँ भी संवाद और गानों में उपयुक्त होती हैं। प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भय, इत्यादि मुख्य विषय होते हैं। अधिकतर गाने उर्दू शायरी पर आधारित होते हैं।

अब मोबाइल कम्पनियाँ ऐसे हैंडसेट बना रही हैं जो हिन्दी और भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को वरीयता दे रही हैं। हॉलीवुड की फिल्में हिन्दी में डब हो रही हैं और हिन्दी फिल्में देश के बाहर देश से अधिक कमाई कर रही हैं। हिन्दी, विज्ञापन उद्योग की पसन्दीदा भाषा बनती जा रही है। गूगल, ट्रांसलेशन, ट्रांस्लिटरेशन, फोनेटिक टूल्स, गूगल असिस्टेण्ट आदि के क्षेत्र में नई नई रिसर्च कर अपनी सेवाओं को बेहतर कर रहा है। हिन्दी और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का डिजिटलीकरण जारी है।

फेसबुक और व्हाट्सएप हिन्दी और भारतीय भाषाओं के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। सोशल मीडिया ने हिन्दी में लेखन और पत्रकारिता के नए युग का सूत्रपात किया है और कई जनान्दोलनों को जन्म देने और चुनाव जिताने-हराने में उल्लेखनीय और हैरान करने वाली भूमिका निभाई है। सितम्बर 2018 में प्रकाशित हुई एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार हिन्दी में ट्वीट करना अत्यन्त लोकप्रिय हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष सबसे अधिक पुनः ट्वीट किए गये 15 सन्देशों में से 11 हिन्दी के थे।[57] हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का बाजार इतना बड़ा है कि अनेक कम्पनियाँ अपने उत्पाद और वेबसाइटें हिन्दी और स्थानीय भाषाओं में ला रहीं हैं।[58][59]

इन्हें भी देखें

- हिन्दी साहित्य का इतिहास

- हिन्दी व्याकरण

- भारत की भाषाएँ

- हिंग्लिश

- हिन्दको भाषा

- फिजी हिन्दी

- हिन्दी की विभिन्न बोलियाँ और उनका साहित्य

- हिन्दी भाषियों की संख्या के आधार पर भारत के राज्यों की सूची

- हिन्दी से सम्बन्धित प्रथम

- भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी

- अन्तरजाल पर हिन्दी सामग्री - क्या कहाँ है?

- हिन्दी विक्षनरी

- हिन्दी विकिकोट

- हिन्दी विकिपुस्तक

- हिन्दी विकिस्रोत - हिन्दी के कापीराइट-मुक्त पुस्तकों का संग्रह

सन्दर्भ

- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 14 अप्रैल 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 फ़रवरी 2020.

- ↑ अ आ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;ethnologue.comनाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ Razi Jaidī, Jafar (1970). Bilagrāma ka Musalamāna Hindī kavi 1600-1800 ī. Vārānasi, Uttar Pradesh, India: Nāgarīpracāriṇī Sabha. पृ॰ 74.

|title=में 35 स्थान पर line feed character (मदद) - ↑ Hindī Viśvavidyālaya (New Delhi, India), Mahātmā Gāndhī Antararāshṭrīya (2000). Hindi: Language, Discourse, [and] Writing, Volume 1, Issues 3-4. Maharastra, India: Mahatma Gandhi International Hindi University.

- ↑ Dhir, Krishna Swaroop (2022). The wonder that is Urdu: a multidisciplinary analysis. Delhi: Motilal Banarsidass. पृ॰ 139. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-208-4301-1.

- ↑ "परिचय:: केंद्रीय हिंदी निदेशालय". मूल से 4 मई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 सितम्बर 2015.

- ↑ "Why Hindi isn't the national language". मूल से 3 जून 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 जून 2019.

- ↑ Khan, Saeed (25 जनवरी 2010). "There's no national language in India: Gujarat High Court". द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया. Ahmedabad: टाइम्स समूह. मूल से 18 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 मई 2014.

- ↑ "Hindi is 3rd most spoken language in the world with 615 million speakers after English, Mandarin". मूल से 14 अप्रैल 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 फ़रवरी 2020.

- ↑ अ आ "These are the most powerful languages in the world". World Economic Forum. मूल से 24 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ अ आ इ "How languages intersect in India". Hindustan Times. मूल से 22 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2018.

- ↑ "Hindi mother tongue of 44% in India, Bangla second most spoken". मूल से 20 जुलाई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 जून 2018.

- ↑ "What India speaks: South Indian languages are growing, but not as fast as Hindi". मूल से 16 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 जून 2018.

- ↑ "Only 12% Hindi speakers bilingual: Census". मूल से 13 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 नवंबर 2018.

- ↑ "How many Indians can you talk to?". www.hindustantimes.com. मूल से 22 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ "Hindi the first choice of people in only 12 States". मूल से 6 जून 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 जून 2019.

- ↑ "Hindi Diwas 2018: Hindi travelled to these five countries from India". 14 सित॰ 2018. मूल से 3 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

|date=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "वसंत पंचमी पर अबू धाबी से हिन्दी भाषा के लिए आया सुखद संदेश". मूल से 15 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ "मुस्लिम देश अबू धाबी का ऐतिहासिक फैसला, हिन्दी को बनाया अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा". hindi.timesnownews.com. मूल से 15 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ [ https://hindi.oneindia.com/news/india/the-abu-dhabi-judicial-department-acknowledged-hindi-language-as-official-language-492820.html Archived 2019-02-15 at the वेबैक मशीन अबू धाबी में हिन्दी अब न्यायपालिका की आधिकारिक भाषा, सुषमा स्वराज ने कहा शुक्रिया

- ↑ "हिंदी - भारतकोश, ज्ञान का हिन्दी महासागर". bharatdiscovery.org. मूल से 11 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ [https://www.ethnologue.com/insights/eth

nologue200/ "What are the top 200 most spoken languages?"] जाँचें

|url=मान (मदद). Ethnologue (Free All) (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2023-03-31.|url=में 40 स्थान पर line feed character (मदद) - ↑ "A Historical Perspective of Urdu | National Council for Promotion of Urdu Language". web.archive.org. 2022-10-15. मूल से पुरालेखित 15 अक्तूबर 2022. अभिगमन तिथि 2022-10-25.सीएस1 रखरखाव: BOT: original-url status unknown (link)

- ↑ हिंदी के विकास की यात्रा, हिंदी कैसे बनी भारत के हृदय की भाषा (२०१९)

- ↑ हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी भाषा का विकास

- ↑ कीथ ब्राउन, सारा ओगिल्वी (२०१०). Concise Encyclopedia of Languages of the World [दुनिया की भाषाओं का संक्षिप्त विश्वकोश]. एल्सेवियर. पृ॰ 498. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 9780080877754. मूल से 19 नवंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 नवंबर 2015.

- ↑ "अपने घर में कब तक बेगानी रहेगी हिन्दी" (एचटीएम). वेब दुनिया. अभिगमन तिथि 9 जून 2008.

|access-date=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)[मृत कड़ियाँ] - ↑ Masica, p. 65

- ↑ Bhatt, Rajesh (2003). Experiencer subjects. Handout from MIT course “Structure of the Modern Indo-Aryan Languages”.

- ↑ "Hindi mother tongue of 44% in India, Bangla second most spoken". मूल से 20 जुलाई 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 जून 2018.

- ↑ "What India speaks: South Indian languages are growing, but not as fast as Hindi". मूल से 16 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 जून 2018.

- ↑ "Only 12% Hindi speakers bilingual: Census". मूल से 13 नवंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 नवंबर 2018.

- ↑ "Hindi most spoken Indian language in US, Telugu speakers up 86% in 8 years - Times of India". The Times of India. मूल से 5 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल से 5 फ़रवरी 2016 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 18 अगस्त 2015.

- ↑ "न्यूजीलैंड में हिन्दी चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा". https://www.livehindustan.com. मूल से 21 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

|website=में बाहरी कड़ी (मदद) - ↑ "Goa and the rise of Hindi". मूल से 10 सितंबर 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 सितंबर 2021.

- ↑ "गांधीजी और हिन्दी". मूल से 4 मई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 फ़रवरी 2020.

- ↑ "पूर्वोत्तर में परचम फहराती हिंदी / सपना मांगलिक - Gadya Kosh - हिन्दी कहानियाँ, लेख, लघुकथाएँ, निबन्ध, नाटक, कहानी, गद्य, आलोचना, उपन्यास, बाल कथाएँ, प्रेरक कथाएँ, गद्य कोश". gadyakosh.org. अभिगमन तिथि 2020-12-23.

- ↑ [1][मृत कड़ियाँ]

- ↑ [2][मृत कड़ियाँ]

- ↑ PurvottarSamwad (2020-12-22). "पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी की स्थिति एवं संभावनाएँ". Purvottar Samwad (अंग्रेज़ी में). मूल से 17 अप्रैल 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2020-12-23.

- ↑ "पूर्वोत्तर में हिंदी". हिंदी विवेक (अंग्रेज़ी में). 2015-11-05. अभिगमन तिथि 2020-12-23.

- ↑ हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य Archived 2018-11-19 at the वेबैक मशीन (डा. करुणाशंकर उपाध्याय)

- ↑ "विश्व स्तर पर प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है हिन्दी". मूल से 5 फ़रवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 जून 2019.

- ↑ Vimal, Ganga Prasad (1 मार्च 2018). "Hindi Ki Vishwavyapti". Prabhat Prakashan. मूल से 9 अक्तूबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019 – वाया Google Books.

- ↑ [https://web.archive.org/web/20161220080733/http://corelanguages.com/top-ten-important-languages/ Archived 2016-12-20 at the वेबैक मशीन Top Ten Most Important Languages

- ↑ Kroulek, Alison (14 दिस॰ 2017). "The Top Languages to Learn in 2018". मूल से 31 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

|date=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "Hindi weekly news bulletin from UN has begun: Sushma Swaraj". 11 अग॰ 2018. मूल से 28 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019 – वाया The Economic Times.

|date=में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "राजभाषा कार्यान्वयन में तकनीकी की भूमिका". मूल से 27 सितंबर 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 जुलाई 2019.

- ↑ "हिन्दी सामग्री का उपयोग इंटरनेट पर 94% बढ़ा: गूगल". दैनिक जागरण. 19 अगस्त 2015. मूल से 19 अगस्त 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अगस्त 2015.

- ↑ "फोटो देखकर हिन्दी में अनुवाद कर देगा गूगल". दैनिक जागरण. 30 जुलाई 2015. मूल से 18 अगस्त 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अगस्त 2015.

- ↑ "नेट में अंग्रेजी को पछाड़ती हिंदी- Amarujala". Amar Ujala. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ "तकनीक क्रांति से दुनिया में बढ़ी हिंदी की धमक, बाजार ने भी माना लोहा". मूल से 18 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 सितंबर 2019.

- ↑ "तकनीक से रोजगार की भाषा बन रही हिन्दी". मूल से 18 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 सितंबर 2019.

- ↑ "इंटरनेट पर चमक रही हमारी ¨हदी". Dainik Jagran. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ "वेब मीडिया ने बढ़ाया हिंदी का दायरा - Amarujala". Amar Ujala. मूल से 2 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

- ↑ "भारत में हिंदी के ट्वीट करना हो रहा है लोकप्रिय, रिसर्च में आया सामने". https://www.livehindustan.com. मूल से 28 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.

|website=में बाहरी कड़ी (मदद) - ↑ How online vernacular market is becoming the next big battle ground for tech cos Archived 2018-10-09 at the वेबैक मशीन (मार्च २०१८)

- ↑ "Hindi as the new in-demand skill : 5 career opportunities that you can look at". मूल से 31 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 फ़रवरी 2020.

बाहरी कड़ियाँ

| हिन्दी के बारे में, विकिपीडिया के बन्धुप्रकल्पों पर और जाने: | |

|---|---|

| शब्दकोषीय परिभाषाएं | |

| पाठ्य पुस्तकें | |

| उद्धरण | |

| मुक्त स्रोत | |

| चित्र एवं मीडिया | |

| समाचार कथाएं | |

| ज्ञान साधन | |

- हिन्दी पर महापुरुषों के विचार

- हिन्दी फ़्रेजबुक (अंग्रेज़ी)

- दक्षिण भारत में तेजी से बढ़ रहे हिंदी बोलने वाले, देश के 44 फीसदी लोगों की बनी भाषा (२०११ जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार)

- हिन्दी भाषा एवं लिपि[मृत कड़ियाँ] (रघुवर सिंह)