गुर्जर-प्रतिहार राजवंश

| इस लेख में सत्यापन हेतु अतिरिक्त संदर्भ अथवा स्रोतों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर इस लेख में सुधार करें। स्रोतहीन सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया भी जा सकता है। (फरवरी २०२१) स्रोत खोजें: "गुर्जर-प्रतिहार राजवंश" – समाचार · अखबार पुरालेख · किताबें · विद्वान · जेस्टोर (JSTOR) |

गुर्जर-प्रतिहार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन दौर के संक्रमण काल में साम्राज्य स्थापित करने वाला एक राजवंश था जिसके शासकों ने मध्य-उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मध्य-८वीं सदी से ११वीं सदी के बीच शासन किया। इस राजवंश का संस्थापक प्रथम नागभट्ट था, जिनके वंशजों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज को राजधानी बनाते हुए एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया।[1] नागभट्ट द्वारा ७२५ ईसवी में साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भी गुर्जर-प्रतिहारों द्वारा मंडोर, मारवाड़ इत्यादि इलाकों में सामंतों के रूप में ६ठीं से ९वीं सदी के बीच शासन किया गया किंतु एक संगठित साम्राज्य के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय नागभट्ट को जाता है।

गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ८वीं शताब्दी–१०३६ ई० | |||||||||||||||||||||

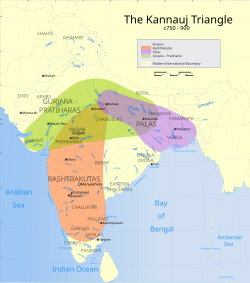

अपने सर्वाधिक क्षेत्रविस्तार के समय गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य (हरे रंग में) | |||||||||||||||||||||

| Status | साम्राज्य | ||||||||||||||||||||

| राजधानी | कन्नौज | ||||||||||||||||||||

| प्रचलित भाषाएँ | संस्कृत, प्राकृत | ||||||||||||||||||||

| धर्म | हिन्दू | ||||||||||||||||||||

| सरकार | राजतंत्र | ||||||||||||||||||||

| ऐतिहासिक युग | पूर्व-मध्यकालीन भारत | ||||||||||||||||||||

• स्थापित | ८वीं शताब्दी | ||||||||||||||||||||

| १००८ ई० | |||||||||||||||||||||

• अंत | १०३६ ई० | ||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| अब जिस देश का हिस्सा है | |||||||||||||||||||||

उमय्यद ख़िलाफ़त के नेतृत्व में होने वाले अरब आक्रमणों का नागभट्ट और परवर्ती शासकों ने प्रबल प्रतिकार किया। कुछ इतिहासकार भारत की ओर इस्लाम के विस्तार की गति के इस दौर में धीमी होने का श्रेय इस राजवंश की सबलता को देते हैं। दूसरे नागभट्ट के शासनकाल में यह राजवंश उत्तर भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गया था। मिहिर भोज और उसके परवर्ती महेन्द्रपाल प्रथम के शासन काल में यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा और इस समय इस साम्राज्य की सीमाएँ पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में आधुनिक बंगाल तक और हिमालय की तलहटी से नर्मदा पार दक्षिण तक विस्तृत थीं। यह विस्तार मानों गुप्तकाल के अपने समय के सर्वाधिक राज्यक्षेत्र से स्पर्धा करता हुआ सा था। इस विस्तार ने तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप में एक त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया जिसमें गुर्जर-प्रतिहारों के अलावा राष्ट्रकूट और पाल वंश शामिल थे। इसी दौरान इस राजवंश के राजाओं ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।

गुर्जर-प्रतिहार विशेषकर शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। इनके शासन काल में उत्कीर्ण पटलों वाले और खुले द्वारांगन वाले मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली का चरमोत्कर्ष हमें खजुराहो के मंदिरों में देखने को मिलता है जिन्हें आज यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया जा चुका है।

प्रतिहारों की शक्ति राज्य के लिए आपसी संघर्ष के चलते क्षीण हुई। इसी दौरान इनकी शक्ति और राज्यक्षेत्र में पर्याप्त ह्रास की वज़ह राष्ट्रकूट राजा तृतीय इन्द्र का आक्रमण भी बना। इन्द्र ने लगभग ९१६ में कन्नौज पर हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया। बाद में अपेक्षाकृत अक्षम शासकों के शासन में प्रतिहार अपनी पुरानी प्रभावशालिता पुनः नहीं प्राप्त कर पाए। इनके अधीन सामंत अधिकाधिक मज़बूत होते गए और १०वीं सदी आते आते अधीनता से मुक्त होते चले गये। इसके बाद प्रतिहारों के पास गंगा-दोआब के क्षेत्र से कुछ ज़्यादा भूमि राज्यक्षेत्र के रूप में बची। आख़िरी महत्वपूर्ण राजा राज्यपाल को महमूद गजनी के हमले के कारण १०१८ में कन्नौज छोड़ना पड़ा। उसे चंदेलों ने पकड़ कर मार डाला और उसके पुत्र त्रिलोचनपाल को एक प्रतीकात्मक राजा के रूप में राज्यारूढ़ करवाया। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था जिसकी १०३६ में मृत्यु के बाद यह राजवंश समाप्त हो गया।

नाम एवं उत्पत्ति

गुर्जर-प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। इस राजवंश के शासकों ने अपने लिए "प्रतिहार" का उपयोग किया जो उनके द्वारा स्वयं चुना हुआ पदनाम अथवा उपनाम था। ग्वालियर शिलालेख के अनुसार ये रामायण के सहनायक और राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं, लक्ष्मण ने एक प्रतिहारी अर्थात द्वार रक्षक की तरह राम की सेवा की, जिससे इस वंश का नाम "प्रतिहार" पड़ा।[2][3] कुछ आधुनिक इतिहासकार यह व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि ये राष्ट्रकूटों के यहाँ सेना में रक्षक (प्रतिहार) थे जिससे यह शब्द निकला।[4]

इस साम्राज्य के कई पड़ोसी राज्यों द्वारा अभिलेखों में उन्हें "गुर्जर" के रूप में वर्णित किया गया है।[5] केवल एक मात्र अभिलेख एक सामंत मथनदेव का मिलता है जिसमें उसने स्वयं को "गुर्जर-प्रतिहार" के नाम से अभिहित किया है। कुछ अध्येताओं का मानना है कि "गुर्जर" एक क्षेत्र का नाम था . यह मानते हैं कि गुर्जर एक जन (ट्राइब) और प्रतिहार इसी गुर्जर जन का एक क़बीला या गोत्र था।[6]

गुर्जरों को एक जन (ट्राइब) माने वालों में विवाद है कि ये भारत के मूल निवासी थे अथवा बाहरी।[7] बाहरी क्षेत्र से आगमन के समर्थक यह दावा करते कि छठी सदी के आसपास, जब हूण भारत में आये, उसी समय ये भी बाहर से आये थे।[8] जबकि इसके विपक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि ये स्थानीय संस्कृति के साथ पूरी तरह घुले-मिले थे; साथ ही यदि ये बाहरी आक्रांता के रूप में आये तो इन्होने सिंधु-गंगा के उपजाऊ मैदान को बसने के लिए चुनने की बजाय अर्द्धशुष्क इलाके को क्यों चुना।[9]

पृथ्वीराज रासो की परवर्ती पांडुलिपियों में वर्णित अग्निवंश सिद्धांत के अनुसार प्रतिहार तथा तीन अन्य राजवंशों की उत्पत्ति अर्बुद पर्वत (वर्तमान माउंट आबू) पर एक यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। अध्येता इस कथा की व्याख्या इनके हिंदू वर्ण व्यवस्था में यज्ञोपरांत शामिल होने के रूप में करते हैं।[10] वैसे भी यह कथा पृथ्वीराज रासो की पूर्ववर्ती प्रतियों में नहीं मिलती और माना जाता है कि यह मिथक एक परमार कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य मुगलों के विरुद्ध राजपूतों को एकजुट करना था, इस दौर में वे अपनी उत्पत्ति के लिए महिमामंडित वंशों का दावा कर रहे थे।[11]

इतिहास

प्रारंभिक शासक

नागभट्ट प्रथम (७३०-७५६ ई॰) को इस राजवंश का पहला राजा माना गया है। आठवीं शताब्दी में भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था। [12] सिन्ध और मुल्तान पर उनका अधिकार हो चुका था। फिर सिंध के राज्यपाल जुनैद के नेतृत्व में सेना आगे मालवा, जुर्ज और अवंती पर हमले के लिये बढ़ी, जहां जुर्ज पर उसका कब्जा हो गया। परन्तु आगे अवंती पर नागभट्ट ने उन्हैं खदैड़ दिया। अजेय अरबों कि सेना को हराने से नागभट्ट का यश चारो ओर फैल गया। [13] [14] अरबों को खदेड़ने के बाद नागभट्ट वहीं न रुकते हुए आगे बढ़ते गये। और उन्होंने अपना नियंत्रण पूर्व और दक्षिण में मंडोर, ग्वालियर, मालवा और गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक फैला दिया। उन्होंने मालवा में अवंती (उज्जैन) में अपनी राजधानी की स्थापना की, और अरबों के विस्तार को रोके रखा, जो सिंध में स्वयं को स्थापित कर चुके थे। अरबों से हुए इस युद्ध (७३८ ई॰) में नागभट्ट ने गुर्जर-प्रतिहारों का एक संघीय का नेतृत्व किया।[15][16] [17]यह माना जाता है कि वह राष्ट्रकूट शासक दन्तिदुर्ग के साथ अरबों को हराने में शामिल हुए थे ।

एक विशेष "हिरण्यगर्भ-महादान" अनुष्ठान समारोह का उल्लेख है जिसने स्वर्ण ‘ब्रह्मांडीय अंड’ का भी उल्लेख है),कई राजाओं की उपस्थिति में और उनकी ओर से ऐसा लगता है कि संयुक्त रूप से उज्जयिनी में किया गया था,अरबो को पराजित करने और वापस भगाने के बाद नागभट्ट ने संभवतः इसमें भाग लिया था। एक राष्ट्रकूट रिकॉर्ड, संजय प्लेट्स, हमलावर अरबों के खिलाफ दंतिदुर्ग की भूमिका की प्रशंसा करता है, हमें बताता है कि गुर्जरेश (‘गुर्जरात्रा क्षेत्र का राजा'(गुर्जरात्रा, गुजरात ओर राजस्थान का प्राचीन नाम था), इस समारोह में प्रतिहार या प्रहरी (भी द्वारपाल या संरक्षक) का कार्य सौंपा गया था। दशरथ शर्मा सुझाव देते हैं कि

"it was perhaps at the sacred site of Ujayani that the clans from Rajasthan, impressed by Nagabhata’s valour and qualities of leadership, decided to tender their allegiance to him”

नागभट्ट प्रथम ने जल्द ही एक विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, जिसमें ,भीलमला, जालोर, आबू के आसपास के रास्ते और संक्षेप में, लता (दक्षिणी गुजरात), और मालवा। जालोर उनकी राजधानी बनी। नागभट्ट और उनके उत्तराधिकारियों के तहत, जालोर एक संपन्न शहर के रूप में विकसित हुआ, जो मंदिरों और अमीरों के मकानों से सजी।

नागभट्ट प्रथम विद्वानों, कलाकारों और ऋषियों का संरक्षक था। जैन विद्वान यक्षदेव उनमें से थे जिन्हें नागभट्ट ने अपना संरक्षण दिया था।

प्रतिहार मालवा और लता के कब्जे को अनिश्चित काल तक कायम नहीं रख सके, हालाँकि,अपने पूर्व सहयोगी,राजा दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट ने इन दो क्षेत्रों को सफलतापूर्वक प्रतिहारों कब्जे में लिया ।[19]

कन्नौज विजय और विस्तार

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को शक्ति निर्वात का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हर्ष के साम्राज्य का विघटन होने लगा। जोकि अंततः लगभग एक सदी के बाद यशोवर्मन ने भरा। लेकिन उसकी स्थिति भी ललितादित्य मुक्तपीड के साथ गठबंधन पर निर्भर थी। जब मुक्तापीदा ने यशोवर्मन को कमजोर कर दिया, तो शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिकोणीय संघर्ष विकसित हुआ, जिसमें पश्चिम और उत्तर क्षेत्र से गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, पूर्व से बंगाल के पाल साम्राज्य और दक्षिण में दक्कन में आधारभूत राष्ट्रकूट साम्राज्य शामिल थे।[20][21] वत्सराज ने कन्नौज के नियंत्रण के लिए पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग को सफलतापूर्वक चुनौती दी और पराजित कर दो राजछत्रों पर कब्जा कर लिया।[22][23]

७८६ के आसपास, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारवर्ष (७८०-७९३) नर्मदा नदी को पार कर मालवा पहुंचा और वहां से कन्नौज पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। लगभग ८०० ई० में वत्सराज को ध्रुव धारवर्षा ने पराजित किया और उसे मरुदेश (राजस्थान) में शरण लेने को मजबुर कर दिया। और उसके द्वार गौंड़राज से जीते क्षेत्रों पर भी अपना कब्जा कर लिया।[24] वत्सराज को पुन: अपने पुराने क्षेत्र जालोन से शासन करना पडा, ध्रुव के प्रत्यावर्तन के साथ ही पाल नरेश धर्मपाल ने कन्नौज पर कब्जा कर, वहा अपने अधीन चक्रायुध को राजा बना दिया।[25]

वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय (८०५-८३३) राजा बना, उसे शुरू में राष्ट्रकूट शासक गोविन्द तृतीय (७९३-८१४) ने पराजित किया था, लेकिन बाद में वह अपनी शक्ति को पुन: बढ़ा कर राष्ट्रकूटों से मालवा छीन लिया। तदानुसार उसने आन्ध्र, सिन्ध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को हरा कर अपने अधीन कर लिया। चक्रायुध को हरा कर कन्नौज पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे बढ़कर उसने धर्मपाल को पराजित कर बलपुर्वक आनर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, वत्स और मत्स्य के पर्वतीय दुर्गो को जीत लिया।[26] शाकम्भरी के चाहमानों ने कन्नोज के गुर्जर प्रतीहारों कि अधीनता स्वीकार कर ली।[27] उसने प्रतिहार साम्राज्य को गंगा के मैदान में आगे पाटलिपुत्र (बिहार) तक फैला दिया। आगे उसने पश्चिम में पुनः अरबो को रोक दिया। उसने गुजरात में सोमनाथ के महान शिव मंदिर को पुनः बनवाया, जिसे सिंध से आये अरब हमलावरों ने नष्ट कर दिया था। कन्नौज, गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य का केंद्र बन गया, अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष (८३६-९१०) के दौरान अधिकतर उत्तरी भारत पर इनका अधिकार रहा।

८३३ ई० में नागभट्ट के जलसमाधी लेने के बाद[28], उसका पुत्र रामभद्र प्रतिहार साम्राज्य का अगला राजा बना। रामभद्र ने सर्वोत्तम घोड़ो से सुसज्जित अपने सामन्तो के घुड़सवार सैना के बल पर अपने सारे विरोधियो को रोके रखा। हलांकि उसे पाल साम्राज्य के देवपाल से कड़ी चुनौतिया मिल रही थी। और वह गुर्जर प्रतीहारों से कलिंजर क्षेत्र लेने मे सफल रहा।

चरमोत्कर्ष

रामभद्र के बाद उसका पुत्र मिहिरभोज या भोज प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार की सत्ता संभाली। मिहिरभोज का शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिये स्वर्णकाल माना गया है। अरब लेखकों ने मिहिरभोज के काल को सम्पन्न काल [29][30] बताते हैं। मिहिरभोज के शासनकाल मे कन्नौज के राज्य का अधिक विस्तार हुआ। उसका राज्य उत्तर-पश्चिम में सतुलज, उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्व में पाल साम्राज्य कि पश्चिमी सीमा, दक्षिण-पूर्व में बुन्देलखण्ड और वत्स की सीमा, दक्षिण-पश्चिम में सौराष्ट्र, तथा पश्चिम में राजस्थान के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। इसी समय पालवंश का शासक देवपाल भी बड़ा यशस्वी था। अतः दोनो के बीच में कई घमासान युद्ध हुए। अन्त में इस पाल-प्रतिहार संघर्स में भोज कि विजय हुई।

दक्षिण की ओर मिहिरभोज के समय अमोघवर्ष और कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। अतः इस दौर में गुर्जर प्रतिहार-राष्ट्रकूट के बीच शान्ति ही रही, हालांकि वारतो संग्रहालय के एक खण्डित लेख से ज्ञात होता है कि अवन्ति पर अधिकार के लिये भोज और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय (८७८-९११ ई०) के बीच नर्मदा नदी के पास युद्ध हुआ था। जिसमें राष्ट्रकुटों को वापस लौटना पड़ा था।[31] अवन्ति पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन भोज के कार्यकाल से महेन्द्रपाल द्वितीय के शासनकाल तक चलता रहा। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेन्द्रपाल प्रथम ई॰) नया राजा बना, इस दौर में साम्राज्य विस्तार तो रुक गया लेकिन उसके सभी क्षेत्र अधिकार में ही रहे। इस दौर में कला और साहित्य का बहुत विस्तार हुआ। महेन्द्रपाल ने राजशेखर को अपना राजकवि नियुक्त किया था। इसी दौरान "कर्पूरमंजरी" तथा संस्कृत नाटक "बालरामायण" का अभिनीत किया गया। गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य अब अपने उच्च शिखर को प्राप्त हो चुका था।

पतन

महेन्द्रपाल की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, और राष्ट्रकुटों कि मदद से महिपाल का सौतेला भाई भोज द्वितीय (९१०-९१२) कन्नौज पर अधिकार कर लिया हलांकि यह अल्पकाल के लिये था, राष्ट्रकुटों के जाते ही महिपाल प्रथम (९१२-९४४ ई॰) ने भोज द्वितीय के शासन को उखाड़ फेंका। गुर्जर-प्रतिहारों की अस्थायी कमजोरी का फायदा उठा, साम्राज्य के कई सामंतवादियों विशेषकर मालवा के परमार, बुंदेलखंड के चन्देल, महाकोशल का कलचुरि, हरियाणा के तोमर और चौहान स्वतंत्र होने लगे। राष्ट्रकूट वंश के दक्षिणी भारतीय सम्राट इंद्र तृतीय (९९९-९२८ ई॰) ने ९१२ ई० में कन्नौज पर कब्जा कर लिया। यद्यपि गुर्जर प्रतिहारों ने शहर को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनकी स्थिति १०वीं सदी में कमजोर ही रही, पश्चिम से तुर्को के हमलों, दक्षिण से राष्ट्रकूट वंश के हमलें और पूर्व में पाल साम्राज्य की प्रगति इनके मुख्य कारण थे। गुर्जर-प्रतिहार राजस्थान का नियंत्रण अपने सामंतों के हाथ खो दिया और चंदेलो ने ९५० ई॰ के आसपास मध्य भारत के ग्वालियर के सामरिक किले पर कब्जा कर लिया। १०वीं शताब्दी के अंत तक, गुर्जर-प्रतिहार कन्नौज पर केन्द्रित एक छोटे से राज्य में सिमट कर रह गया। कन्नौज के अंतिम गुर्जर-प्रतिहार शासक यशपाल के १०३६ ई. में निधन के साथ ही इस साम्राज्य का अन्त हो गया।

शासन प्रबन्ध

शासन का प्रमुख राजा होता था। गुर्जर प्रतिहार राजा असीमित शक्ति के स्वामी थे। वे सामन्तों, प्रान्तीय प्रमुखो और न्यायधीशों कि नियुक्ति करते थे। चुकि राजा सामन्तो की सेना पर निर्भर होता था, अत: राजा कि मनमानी पर सामन्त रोक लगा सकते थे। युद्ध के समय सामन्त सैनिक सहायता देते थे और स्वयं सम्राट के साथ लड़ने जाते थे।

प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता मंत्रिपरिषद करता था, जिसके दो अंग थे "बहिर उपस्थान" और "आभयन्तर उपस्थान"। बहिर उपस्थान में मंत्री, सेनानायक, महाप्रतिहार, महासामन्त, महापुरोहित, महाकवि, ज्योतिषी और सभी प्रमुख व्यक्ति सम्मलित रहते थे, जबकि आभयन्तरीय उपस्थान में राजा के चुने हुए विश्वासपात्र व्यक्ति ही सम्मिलित होते थे। मुख्यमंत्री को "महामंत्री" या "प्रधानमात्य" कहा जाता था।

शिक्षा तथा साहित्य

शिक्षा

शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन के पश्चात बालक को गुरुकुल भेजा जाता था। ब्राम्हण बालक को चौदह विद्याओं के साथ कर्मकाण्ड का अध्ययन कराया जाता था। क्षत्रिय बालक को बहत्तर कलाएं सिखाई जाती थी। किन्तु उसे अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करना आपश्यक होता था। विद्यार्थी को गुरुकुल में ही रह कर विद्या अध्ययन करना होता था। यहाँ आवास और भोजन की व्यवस्था नि:शुल्क थी। अधिकांश अध्ययन मौखिक होता था।

बडी-बडी सभाओं में प्रश्नोत्तरों और शास्त्रार्थ के द्वारा विद्वानों कि योग्यता कि पहचान की जाती थी। विजेता को राजा की ओर से जयपत्र प्रदान किया जाता था, और जुलुस निकाल कर उसका सम्मान किया जाता था। इसके अलवा विद्वान गोष्ठियों में एकत्र हो कर साहित्यक चर्चा करते थे। पुर्व मध्यकाल में कान्यकुब्ज (कन्नौज) विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र था। राजशेखर ने कन्नौज में कई गोष्ठियों का वर्णन किया है। राजशेखर ने "ब्रम्ह सभा" की भी चर्चा की हैं। ऐसी सभा उज्जैन और पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। इस प्रकार की सभाएं कवियों कि परीक्षा के लिये उपयोगी होती थी। परीक्षा में उत्तीर्ण कवि को रथ और रेशमी वस्त्र से सम्मानित किया जाता था। उपर्युक्त वर्णन से प्रमाणित होता है कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भी उत्तर भारत से विद्या का का वातावरण समाप्त नहीं हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासक स्वयं विद्वान थे और वे विद्वानों को राज्याश्रय भी प्रदान करते थे।[32]

साहित्य

साहित्य के क्षेत्र में भिल्लमाल (भीनमाल) एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ कई महान साहित्यकार हुए। इनमें "शिशुपालवध" के रचयिता माघ का नाम सर्वप्रथम है। माघ के वंश में सौ वर्षो तक कविता होती रही और संस्कृत और प्राकृत में कई ग्रंथ रचे गये। विद्वानो ने उसकी तुलना कालिदास, भारवि, तथा दण्डित से की है। माघ के ही समकालिन जैन कवि हरिभद्र सूरि हुए। उनका रचित ग्रंथ "धुर्तापाख्यान", हिन्दू धर्म का बड़ा आलोचक था। इनका सबसे प्रशिध्द प्राकृत ग्रंथ "समराइच्चकहा" है। हरिभद्र के शिष्य उद्योतन सूरि ने ७७८ ई० में जालोन में "कुवलयमाला" की रचना की।

भोज प्रथम के दरबार में भट्ट धनेक का पुत्र वालादित्य रहता था। जिसने ग्वालियर प्रशस्ति जैसे प्रशिध्द ग्रंथ की रचना की थी। इस काल के कवियों में राजशेखर कि प्रशिध्दि सबसे अधिक थी। उसकी अनेक कृतियाँ आज भी उपलब्ध है। कवि और नाटककार राजशेखर सम्राट महेन्द्रपाल प्रथम का गुरु था। राजशेखर बालकवि से कवि और फिर कवि से राजकवि के पद से प्रतिष्ठित हुआ। इसी दौरान "कर्पूरमंजरी" तथा संस्कृत नाटक "बालरामायण" का अभिनीत किया गया।

इससे पता चलता है कि प्रतिहार काल में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में साहित्य कि रचना हुई। किन्तु प्राकृत दिनो-दिन कम होती गई और उसकी जगह अपभ्रंश लेती रही। ब्राम्हणों की तुलना में जैनों द्वार रचित साहित्यों कि अधिकता हैं। जिसका कारण जैन ग्रंथों का भण्डार में सुरक्षित बच जाना जबकि ब्राम्हण ग्रंथो का नष्ट हो जाना हो सकता है।

धर्म और दर्शन

काशीपुर से प्राप्त ११वीं शताब्दी की प्रतिहार कालीन विष्णु त्रिविक्रमा के पत्थर की मूर्ति, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में रखी गईं।

|

भारतीय संस्कृति धर्ममय है, और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों का धर्ममय होना कोई नई बात नहीं है। पूरे समाज में हिन्दू धर्म के ही कई मान्यताओं के मानने वाले थे लेकिन सभी में एक सहुष्णता की भावना मौजुद थी। समाज में वैष्णव और शैव दोनों मत के लोग थे। गुर्जर-प्रतिहार राजवंश में प्रत्येक राजा अपने ईष्टदेव बदलते रहते थे। भोज प्रथम के भगवती के उपासक होते हुए भी उन्होंने विष्णु का मंदिर बनवाया था। और महेन्द्रपाल के शैव मतानुयायी होते हुए भी वट-दक्षिणी देवी के लियी दान दिया था

गुर्जर प्रतिहार काल का मुख्य धर्म पौराणिक हिन्दू धर्म था, जिसमें कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धान्त का गहारा असर था। विष्णु के अवतारों कि पुजा की जाती थी। और उनके कई मन्दिर बनवाये गये थे। कन्नौज में चतुर्भुज विष्णु और विराट विष्णु के अत्यन्त सुंदर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी। कन्नौज के सम्राट वत्सराज, महेन्द्रपाल द्वतीय, और त्रिलोचनपाल शिव के उपासक थे। उज्जैन में महाकाल का प्रशिद्ध मंदिर था। बुन्देलखंड़ में अनेक शिव मन्दिर बनवाये गये थे।

साहित्य और अभिलेखों से धर्म की काफी लोकप्रियता जान पडती है। ग्रहण, श्राद्ध, जातकर्म, नामकरण, संक्रान्ति, अक्षय तृतीया, इत्यादि अवसरों पर लोग गंगा, यमुना अथवा संगम (प्रयाग) पर स्नान कर दान देते थे। धर्माथ हेतु दिये गये भुमि या गांव पर कोई कर नहीं लगाया जाता था।

पवित्र स्थलों में तीर्थयात्रा करना सामान्य था। तत्कालिन सहित्यों में दस प्रमुख तीर्थों का वर्णन मिलता है। जिसमें गया, वाराणसी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रभास, नैमिषक्षेत्र केदार, कुरुक्षेत्र, उज्जयिनी तथा प्रयाग आदि थे। नदियों को प्राकृतिक या दैवतीर्थ होने के कारण अत्यन्त पवित्र माना जाता था। सभी नदियों में गंगा को सबसे अधिक पवित्र मान जाता था।

बौद्ध धर्म

गुर्जर प्रतीहारकालिन उत्तरभारत में बौद्धधर्म का प्रभाव समाप्त था। पश्चिम कि ओर सिन्ध प्रदेश में और पूर्व में दिशा में बिहार और बंगाल में स्थिति संतोषजनक थी। जिसका मुख्य कारण था, गुप्तकाल के दौरान ब्राम्हण मतावलम्बियों ने बौद्धधर्म के अधिकांश सिद्धान्त अपना कर बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मान लिया था।

जैन धर्म

बौद्ध धर्म कि तुलना में जैन धर्म ज्यादा सक्रिय था। मध्यदेश, अनेक जैन आचार्यों का कार्यस्थल रहा था। वप्पभट्ट सुरि को नागभट्ट द्वितीय का अध्यात्मिक गुरु माना गया है। फिर भी यह यहाँ जेजाकभुक्ति (बुन्देलखंड़) और ग्वालियर क्षेत्र तक में ही सिमित रह गया था। लेकिन पश्चिमी भारत के राजस्थान, गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र जैनधर्म के विख्यात केन्द्र थे, जिसका श्रेय हरिभद्र सूरि जैसे जैन साधुओं को जाता है। हरिभद्र ने विद्वानों और सामान्यजन के लिये अनेक ग्रन्थों कि रचना की। गुर्जर राजाओं ने जैनों के साथ उदारता का व्यवहार किया। नागभट्ट द्वितीय ने ग्वालियर में जैन मन्दिर भी बनवाया था।

कला

मारू गुर्जर कला व गुर्जर स्थाप्त्य कला

गुर्जर-प्रतिहार कला के अवशेष हरियाणा और मध्यभारत के एक विशाल क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इस युग में गुर्जर प्रतीहारों द्वारा निर्मित मंदिर स्थापत्य और कला की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अलंकरण शैली है। मारू गुर्जर कला का शाब्दिक अर्थ है गुर्जरदेश की कला। मारू गुर्जर शैली तथ्य की उत्पत्ति है कि प्राचीन काल के दौरान, गुर्जरात्राा (वर्तमान राजस्थान और गुजरात) में समाज के जातीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं में समानता है। राजस्थान का प्राचीन नाम गुर्जर-देश, गुर्जरत्रा आदि नामो से जाना गया है [34] तब निर्माण कार्यों की एक शैली भी साथ में आई, जिसे मारु गुर्जर शैली के रूप में जाना जाता है। गुजरात के मंदिर इसी शैली से बने हैं। [35] मारु-गुर्जर वास्तुकला संरचनाओं की गहरी समझ और बीते युग के राजस्थानी शिल्पकारों के परिष्कृत कौशल को दर्शाते हैं। मारु-गुर्जर वास्तुकला में दो प्रमुख शैलियों महा-मारू और मारू-गुर्जर हैं। एमए ए ढकी के अनुसार, महा-मारू शैली मुख्य रूप से मारुससा, सपादलक्ष, सुरसेन और उपरमला के कुछ हिस्सों में विकसित की गई हैं, जबकि मारू-गुर्जर मेदपाटा, गुर्जरदेसा-अर्बुडा, गुर्जरेदेय -अनारता और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न हुई। विद्वान जॉर्ज माइकल, एम.ए. ढकी, माइकल डब्लू। मेस्टर और यू.एस. मोरर्टी का मानना है कि मारु-गुर्जर मंदिर वास्तुकला पूरी तरह से पश्चिमी भारतीय वास्तुकला है और यह उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला से काफी भिन्न है। मारु-गुर्जर आर्किटेक्चर और होयसाला मंदिर वास्तुकला के बीच एक संबंधक लिंक है। इन दोनों शैलियों में वास्तुकला को मूर्तिकला रूप से माना जाता है। गुर्जर स्थापत्य शैली मे सज्जा और निर्माण शैली का पुर्ण समन्वय देखने को मिलता है। अपने पुर्ण विकसित रूप में गुर्जर प्रतिहार मन्दिरों में मुखमण्ड़प, अन्तराल, और गर्भग्रह के अतरिक्त अत्यधिक अल्ंकृत अधिष्ठान, जंघा और शिखर होते थे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बटेश्वर हिन्दू मंदिर इसी साम्राज्य काल के दौरान बनाया गया था।[36] कालान्तर में इस स्थापत्यकला की इस विधा को चन्देलों, चौलूक्यों तथा अन्य राजवंशों ने अपनाया। लेकिन चन्देलों ने इस शैली को पूर्णता प्रदान की, जिसमें खजुराहो स्मारक समूह प्रशिद्ध है।[37]

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

- ↑ अन्य गुर्जर वंशौ से संबंधित page 310 to 311: A.-K (अंग्रेज़ी में). Atlantic [Publishers & Dist. 1997. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-85297-69-9.

- ↑ Tripathi 1959, पृ॰ 223.

- ↑ Puri 1957, पृ॰ 7.

- ↑ अग्निहोत्री, वी. के. (2010). इंडियन हिस्ट्री. 26. पृ॰ B8.

Modern historians believed that the name was derived from one of the kings of the line holding the office of Pratihara in the Rashtrakuta court

- ↑ Puri 1957, पृ॰ 9-13.

- ↑ Majumdar 1981, पृ॰प॰ 612-613.

- ↑ Puri 1957, पृ॰ 1-2.

- ↑ Puri 1957, पृ॰ 2.

- ↑ Puri 1957, पृ॰प॰ 4-6.

- ↑ Yadava 1982, पृ॰ 35.

- ↑ Singh 1964, पृ॰प॰ 17-18.

- ↑ K. M. Munshi, The Glory That Was Gurjara Desha (A.D. 550-1300), Bombay, 1955

- ↑ V. A. Smith, The Gurjaras of Rajputana and Kanauj, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, (Jan., 1909), pp.53-75

- ↑ V A Smith, The Oford History of India, IV Edition, Delhi, 1990

- ↑ एपिक इण्डिया खण्ड १२, पेज १९७ से

- ↑ इलियट और डाउसन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ० १ से १२६

- ↑ Dirk H A Kolff, Naukar Rajput Aur Sepoy, CUP, Cambridge, 1990

- ↑ Dashrattha Sharma, Rajasthan Through the Ages, published by Rajasthan State Archives, 1966, pp. 120

- ↑ a history of Rajasthan rim hooja - pg 272-273

- ↑ चोपड़ा, प्राण नाथ (2003). प्राचीन भारत का व्यापक इतिहास (अंग्रेज़ी में). स्टर्लिंग पब्लिशर्स. पपृ॰ 194–195. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-207-2503-4. मूल से 19 मई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 जनवरी 2018.

- ↑ कुलके, हरमन; रोदरमंड, डायटमार (2004) [1986]. भारत का एक इतिहास (4था संस्करण). रूटलेज. पृ॰ 114. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0-415-32920-0. मूल से 5 मई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 जनवरी 2018.

- ↑ एपिक इण्डिया खण्ड ६, पेज २४८

- ↑ एपिक इण्डिया खण्ड ६, पेज १२१, १२६

- ↑ राधनपुर अभिलेख, श्लोक ८

- ↑ सन्दर्भ त्रुटि:

<ref>का गलत प्रयोग;:0नाम के संदर्भ में जानकारी नहीं है। - ↑ एपिक इण्डिया खण्ड १८, पेज १०८-११२, श्लोक ८ से ११

- ↑ बही० जिल्द २, पृ० १२१-२६

- ↑ चन्द्रपभसूरि कृत प्रभावकचरित्र, पृ० १७७, ७२५वाँ श्लोक

- ↑ बक्शी, एस.आर.; गजरानी, एस.; सिंग, हरी, संपा॰ (2005). प्रारंभिक आर्यों से स्वराज. नई दिल्ली: सरुप एंड संस. पपृ॰ 319–320. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 81-7625-537-8. मूल से 3 जून 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 दिसंबर 2015.

- ↑ राजस्थान की नई छवि. सार्वजनिक संबंध निदेशालय, सरकार राजस्थान. 1966. पृ॰ 2.

- ↑ एपिक इण्डिया खण्ड़ १९, पृ० १७६ पं० ११-१२

- ↑ गुर्जर-प्रतिहाराज पृ० १२५-१२८

- ↑ K. D. Bajpai (2006). History of Gopāchala. Bharatiya Jnanpith. पृ॰ 31. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-263-1155-2.

- ↑ ए. एम. टी. जैक्सन, भिनमाल (लेख), बोम्बे गजेटियर खण्ड 1 भाग 1, बोम्बे, 1896

- ↑ https://दैनिक[मृत कड़ियाँ] भास्कर | www.bhaskar.com/amp/news/GUJ-AHM-OMC-this-style-of-architecture-is-not-available-anywhere-except-the-ambaji-temple-5684022-PH.html

- ↑ "ASI to resume restoration of Bateshwar temple complex in Chambal". Hindustan Times. 21 May 2018. मूल से 5 अगस्त 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 31 अक्तूबर 2018.

- ↑ बहि० पृ० २०९